Prostitution, jeu, beuveries, sorcellerie : c’est la face sombre de la fastueuse Rome baroque du 17e siècle que nous révèlent au Petit Palais à Paris quelques-uns des plus grands peintres européens de l’époque.

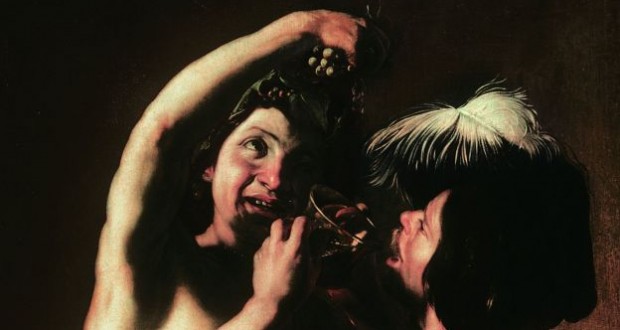

Huile sur toile de Bartolomeo Manfredi, « Bacchus et un buveur » (1621). (Photo : AFP)

Ces « bas-fonds » du Baroque « ont été éclipsés par la Rome héritière de l’Antiquité, au service du pouvoir triomphal des papes et de leurs familles, les Borghèse, les Ludovisi ou les Barberini », écrit Annick Lemoine, commissaire scientifique de l’exposition (24 février au 24 mai). La Rome des marginaux, des tavernes, des rixes a pourtant été abordée par des artistes aussi différents que le Français Valentin de Boulogne, l’Espagnol Ribera, le Lorrain Claude Gellée ou le Néerlandais Pieter van Laer.

Le Caravage a fait le lien entre les deux faces de la médaille. Il a été l’un des premiers à représenter Bacchus, « figure tutélaire » pour de jeunes artistes d’Europe du nord (France, Pays-Bas, Flandres, Lorraine et même Scandinavie) regroupés dans une confrérie, les « Bentvueghels » (« les oiseaux de la bande »). Ils pratiquent des rites d’initiation très arrosés dans les tavernes romaines, comme le montre une oeuvre étrange de Roeland van Laer, frère de Pieter. « Cette association est totalement méconnue alors qu’elle comptait parmi ses membres les plus grands artistes de l’époque, et qu’elle a duré cent ans », explique Annick Lemoine.

Plusieurs vont s’intéresser aussi à la sorcellerie ou à la magie. Vers 1638, Pieter van Laer fait avec dérision son « Autoportrait avec une scène de magie ». Entouré de mystérieux instruments, l’air effrayé par ses manipulations, il fait apparaître le diable dont on ne voit que les griffes. Une illustration de ce que les « Nordiques » ont apporté à Rome, « cette culture de la dérision, du bizarre », souligne Annick Lemoine.

> Le Montparnasse de l’époque

A la fois fascinante et repoussante, une « Scène de sorcellerie » du Napolitain Salvatore Rosa associe dans une semi-obscurité monstres, corps affaissés des sorcières, pratiques sortilèges, sacrifice d’un nouveau-né… « Tout un jeu sur les chairs, les décrépitudes, mais aussi une excellence de la peinture », commente Annick Lemoine qui évoque même Harry Potter. « Cette veine étrange est le fait d’une communauté cosmopolite, un peu le Montparnasse de l’époque », dit-elle. Simon Vouet, envoyé par Louis XIII et qui a reçu commande pour la basilique Saint-Pierre, peint trois tableaux sur la « fica » (figue), geste insultant consistant à faire apparaître son pouce entre l’index et le majeur, à la connotation érotique évidente.

Autre image provocante, celle d’un « Jeune homme nu sur un lit avec un chat » de Giovanni Lanfranco, connu pour ses ciels aux plafonds des églises. L’œuvre, unique en son genre, a été acquise à l’époque par la reine Christine de Suède. Scène classique, celle du jeune naïf se faisant dépouiller au jeu. L’exposition, organisée en collaboration avec la Villa Médicis, en propose deux traitements très différents entre « Les tricheurs » de Pietro Paolini aux multiples niveaux de lecture et les « Joueurs de dés » de Nicolas Régnier qui joue sur les ambiguïtés des personnages.

> Une tonalité mélancolique

D’autres artistes s’intéressent aux bas-quartiers et aux paysages de ruines, lieux de tous les trafics. Claude Gellée peint une vue de Rome, avec une scène de prostitution dans l’ombre. A peine visible, un homme urine au milieu de restes antiques chez Cornelis van Poelenburgh, tandis que chez Sébastien Bourdon, les gueux se pressent contre les fours à chaux. Dans les deux dernières salles, aux allures de palais romains grâce au metteur en scène et chorégraphe Pier Luigi Pizzi, le ton se fait plus grave, la dérision discrète.

Ribera signe un portrait de mendiant, chef d’œuvre précurseur par son humanité et son style. Les scènes de taverne prennent à leur tour une tonalité mélancolique. L’une des plus poétiques est signée Valentin de Boulogne, un des grands caravagesques français. Dans un clair obscur savant, les participants musiciens, soldats, serviteurs semblent s’ignorer. Au centre, un enfant, les yeux perdus, soutient sa tête d’une main. Allégorie du temps qui passe, un bas-relief antique sert de table.

AFP

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois