D’Esch-sur-Alzette au Bureau américain des Mines, le chercheur luxembourgeois Guillaume Kroll a marqué son époque en inventant, entre autres, la production industrielle du titane.

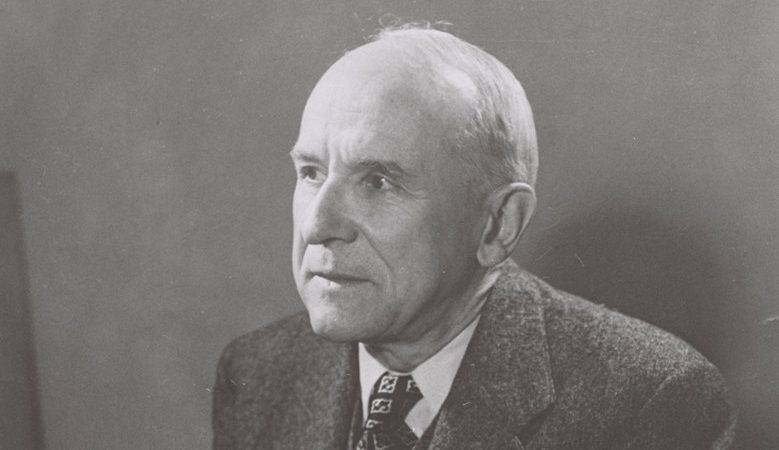

Au Grand-Duché comme ailleurs, rares sont ceux qui peuvent prétendre avoir fait briller leur pays à l’échelle mondiale. Guillaume Justin Kroll, alias William Justin Kroll, est l’un d’eux. Pourtant, son nom est vite tombé dans l’oubli au fil des années, malgré un héritage majeur pour l’industrie sidérurgique mondiale.

Médaillé d’or par une dizaine de prix dont le Perkin, l’un des plus hauts honneurs en chimie aux États-Unis, le natif d’Esch-sur-Alzette est «l’une des personnalités les plus méconnues du pays», selon Inna Ganschow. Chercheuse à l’université du Luxembourg, cette dernière a écrit l’un des rares textes sur la vie et le laboratoire luxembourgeois de cet inventeur à la reconnaissance mondiale, mais discrète, pour sa conception d’alliages de métaux, dont le titane.

«Ses expériences feront exploser la villa»

Né le 24 novembre 1889 à Esch-sur-Alzette, Guillaume Kroll baigne dans la sidérurgie dès le berceau. «Son père possédait le haut-fourneau « Brasseur Schmelz », qui a ensuite appartenu à l’ARBED», fait savoir la chercheuse. De chez lui, rue d’Audun, il aperçoit les hauts-fourneaux et grandit entouré de quatre frères. Tous marchent dans les pas de leur paternel et suivent des études d’ingénieurs, «mais seul Guillaume est devenu inventeur».

Le jeune homme réalise ses études secondaires au lycée Athénée à Luxembourg, avant de s’envoler pour l’université technique de Berlin-Charlottenburg, où il devient ingénieur métallurgique, puis obtient un doctorat en 1917. Malgré un parcours brillant, «il s’est montré assez autocritique et a déclaré qu’il n’était certainement pas le plus talentueux parmi les étudiants de l’Athénée et les diplômés de l’université technique».

Âgé de 30 ans à peine et déjà doctorant, il découvre un alliage plomb-calcium qu’il brevette sous le nom de «Lurgi Metall». Une découverte qui lui permet d’assurer son indépendance financière le temps de ses recherches. «Ce qui a toujours fasciné Kroll, ce sont les métaux légers aux propriétés non typiques des métaux.

Les alliages qu’il a inventés pouvaient être fabriqués plus rapidement et dans des quantités plus importantes.» Seul afin de mener ses travaux, «il n’a jamais cru au travail d’équipe», le métallurgiste travaille tout de même pour la construction d’une usine de métaux non ferreux en Hongrie et s’installe à Baden-Baden pour y poursuivre ses études dans un laboratoire.

En 1923, après avoir quitté le Grand-Duché treize ans auparavant, Guillaume Kroll y fait son retour avec le statut d’ingénieur prospère. À Luxembourg, il installe son laboratoire à Belair, dans la villa Leclerc située avenue Gaston-Diderich. Un emplacement problématique pour ses voisins : «Ils se plaignaient que les lumières de son laboratoire ne s’éteignaient jamais et qu’un jour, ses expériences feraient exploser la villa et tout le quartier». Afin de calmer la grogne, «il planta des roses dans le jardin de devant et les dames de la rue se calmèrent, ainsi que leurs maris».

L’inventeur du titane industriel

C’est depuis la villa luxembourgeoise que naissent ses découvertes majeures. La première est la production industrielle d’un métal peu connu car difficile à obtenir à l’étal naturel : le titane. Grâce à un procédé chimique, Kroll parvient à produire un titane dit souple, car facilement étirable, mais robuste. Il permet à la fois la création d’implants chirurgicaux légers et celle de composants d’avions militaires.

Il applique ensuite le même procédé, qui porte son nom, pour produire du zirconium et de l’hafnium purs, deux métaux notamment utilisés dans l’industrie nucléaire pour leur résistance aux hautes températures. «On peut dire sans exagération que l’ère des trois grands métaux de notre époque, le titane, le zirconium et l’hafnium, a commencé dans le laboratoire de Belair», écrivait le Luxemburger Wort en 1969.

Poussé par la guerre, le Luxembourgeois quitte, à nouveau, son pays pour les États-Unis en 1940. Il travaille alors sous le nom de William Kroll. Le tout sans ses brevets, car ses collaborations d’avant-guerre avec des entreprises allemandes et l’annexion du Luxembourg «ont conduit à ce que ses brevets soient considérés comme allemands et interdits». Après-guerre et une fois ses brevets récupérés, il améliore la production de ses métaux, entre au Bureau américain des Mines, enseigne à l’université d’État de l’Oregon et finance un institut.

Après une riche carrière outre-Atlantique, il rentre en Europe en 1961 pour rejoindre son frère à Bruxelles. Il y poursuit ses mémoires et anime des conférences auprès de prestigieux représentants d’industries de l’époque tels que Boeing, Douglas et Lockheed. Il décède en Belgique douze ans plus tard, le 30 mars 1973, toujours seul et célibataire.

«L’intellectuel était un solitaire, tant dans son laboratoire que dans sa vie privée. Il plaisantait en disant qu’il était déjà marié à la science.» Afin de respecter son dernier souhait, le corps de Guillaume Kroll retourne à Luxembourg afin d’être inhumé au cimetière Notre-Dame, dans le caveau familial. Malgré une «nécrologie modeste» en 1973, une rue porte désormais son nom à Cessange et une autre à Esch-sur-Alzette, sa ville natale, où se trouve aussi un lycée nommé en son honneur.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois