Creusé depuis 1996 et encore cet hiver, ce complexe d’une trentaine de petites mares accueille une grande biodiversité (amphibiens, insectes, plantes…). L’exemple même d’une renaturation couronnée de succès.

Le long de l’autoroute du Nord, au niveau de Bissen, se trouve la forêt du Rouscht. Le bruit du trafic fait office de fond sonore et, pourtant, la richesse écologique de l’endroit saute aux yeux… et même aux oreilles : dès que le soleil darde ses rayons, c’est à un concert de coassements que l’on assiste ! C’est que, depuis 1996, l’administration de la Nature et des Forêts (ANF) creuse ici des mardelles, ces petits étangs qui abritent une foule de plantes, d’insectes et de batraciens qui y trouvent des conditions d’habitat idéales.

Le cadre s’y prête parfaitement. «Il y avait là une ancienne plantation d’épicéas, mais ils étaient tous touchés par le bostryche, un insecte dont les larves creusent des galeries dans le tronc, bloquant ainsi les flux de sève. Ces arbres malades ont été coupés, libérant un vaste espace qui demandait à être recolonisé», explique Max Steinmetz, animateur de cette zone Natura 2000 Cruchten-bras mort de l’Alzette. Ce travail est le fruit d’une collaboration entre l’équipe de l’arrondissement centre-ouest de l’ANF qui a conçu et ficelé le projet et Jean-Marie Klein, le préposé forestier, qui organise toutes les opérations de terrain.

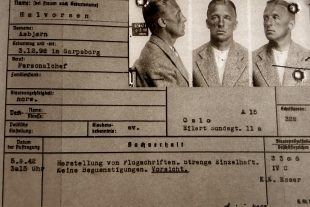

Les premières mardelles ont été creusées dans le cadre de mesures compensatoires du contournement routier de Colmar-Berg et, depuis, c’est tout un complexe qui a été dessiné. «Nous en avons une trentaine de différentes tailles, qui représentent une surface d’environ 10 ares, explique le scientifique. Elles sont reliées entre elles par des fossés peu profonds, parfois déjà existants, ce qui permet de garder l’eau en surface. Les anciens fossés plus profonds, eux, ont été comblés.»

En plus de constituer de riches biotopes, ce réseau hydrique permet de conserver sur place l’eau qui, lors des fortes pluies, avait tendance à envahir le chemin et se diriger vers la ferme équestre en contrebas. Le système est efficace puisque, même dans une année qui bat tous les records en termes de précipitations comme celle-ci, la pluie n’a pas causé de dégâts. Le trop-plein se déverse même maintenant dans une autre direction, à travers la forêt, loin des habitations.

Le retour d’espèces rares

Ces mardelles, créées sur une trentaine d’années, offrent des profils bien différents. Les plus récentes sont facilement accessibles, quand les plus anciennes sont entourées de taillis, notamment constitués d’aulnes et de saules qui apprécient les milieux humides. Cette densification du couvert est intéressante écologiquement, mais le but n’est pas de parvenir jusqu’à ce terme. «L’objectif du projet Zone humide vise à soutenir les stades précoces d’évolution, pour maintenir un milieu semi-ouvert dans lequel vivent de nombreuses espèces cibles qu’il est important de protéger, particulièrement les amphibiens. L’année prochaine, nous viendrons sans doute débroussailler les abords des mares les plus anciennes et nous curerons la vase, ce qui permettra de les réactiver. Pour autant, il est important de conserver des mardelles à différents stades, car cela crée de la diversité.»

Preuve de la richesse de cet écosystème, on y trouve les quatre espèces de tritons présentes au Luxembourg : le triton alpestre, le triton ponctué, le triton palmé et même le triton crêté, le plus rare d’entre tous. Les grenouilles vertes et rousses y vivent également en nombre. Les libellules sortent déjà, comme de nombreux insectes, ce qui doit beaucoup plaire à leurs grands prédateurs, les chauves-souris. «Il ne serait pas étonnant de trouver ici des murins de daubenton, qui chassent les insectes au-dessus des surfaces aquatiques», pronostique Max Steinmetz, en attendant qu’un monitoring soit effectué.

Grand amateur d’ornithologie, il ne serait pas complètement surpris de découvrir là prochainement des cigognes noires. «Elles se nourrissent d’amphibiens, les mardelles représenteraient un grand garde-manger pour elles, sourit-il. Mais bien qu’elles soient de grands oiseaux, elles restent incroyablement discrètes et se méfient énormément de la présence humaine…» En attendant, peut-être, l’installation d’appareils photos à déclenchement automatique, seules l’observation ou la venue de cigognes noires portant déjà un GPS permettraient de valider cette intuition. Mais puisque des couples nichent pas très loin, à une vingtaine de kilomètres, pourquoi pas!

Ce complexe de mardelles démontre en tout cas que l’on peut parfois allier un grand succès écologique, sans avoir à dépenser beaucoup d’argent et dans une unité de temps très courte. Le creusement des mares n’a coûté que 28 000 euros (financé par le ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, via son Fonds pour la protection de la nature) et les bénéfices sont déjà scientifiquement observables, notamment avec le retour d’espèces en voie de disparition.

Profiter de l’abattage d’épicéas condamnés a permis de remettre de la vie dans un secteur malade, qui plus est avec des espèces autochtones qui sont toutes revenues de manière complètement naturelle, sans plantation, semis ou réintroduction. C’est ce que l’on appelle une opération réussie!

Les mares sont reliées entre elles par des fossés peu profonds, ce qui permet de garder l’eau en surface

La pluie, une bonne nouvelle?

Les forêts, en règle générale, ne se plaignent pas de précipitations abondantes. Dans celle du Rooscht, on croise surtout des feuillus et particulièrement des hêtres. «Tant que leurs pieds ne baignent pas dans l’eau, les hêtres apprécient ce type de météo, explique Max Steinmetz. On le voit à leur croissance, qui est très rapide cette année.»

Les mardelles, qui sont à leurs pieds, y trouvent aussi leur compte. Non seulement elles se sont très vite remplies, mais la nature s’y est installée rapidement. «Même autour de celles que l’on a creusées cet hiver, on trouve des joncs, des lychnis fleurs de coucou et déjà des aulnes, détaille-t-il. Les grenouilles vertes (les rainettes) sont également nombreuses dans les nouvelles mares où l’on trouve aussi des grenouilles rousses.»

Le seul point négatif, c’est l’érosion, plus importante que d’habitude. On le voit à la couleur de l’eau, chargée de sédiments. Mais l’implantation rapide de la végétation permettra de maintenir les berges en place.

Carte d’identité

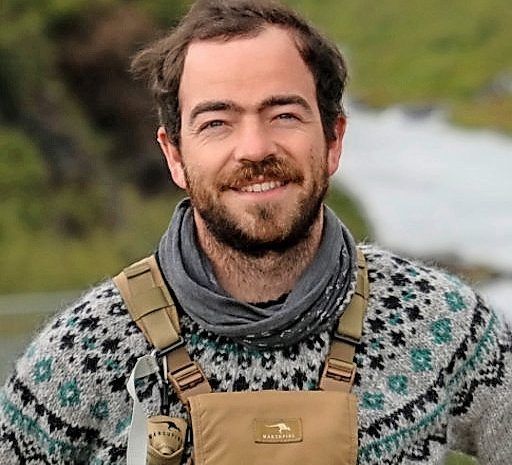

Nom : Max Steinmetz

Âge : 31 ans

Fonction : animateur Natura 2000, comité de pilotage «Mamer-Aischdall-Gréngewald»

Profil : Après avoir obtenu à l’université de Fribourg un master en sylviculture avec une spécialisation sur la protection de la nature et des paysages, Max Steinmetz a d’abord intégré l’équipe scientifique du Sicona avant de rejoindre l’administration de la Nature et des Forêts (ANF) en février dernier.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois