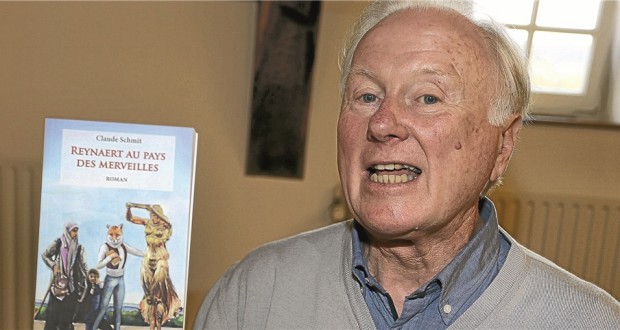

L’identité luxembourgeoise est en péril, professe Claude Schmit, l’auteur de Reynaert au pays des merveilles, qui romance cette crise identitaire jusqu’à l’outrance.

Léon Reynaert est un Luxembourgeois tourmenté. Alors que pas moins de 50000 réfugiés s’installent au Luxembourg, il refuse de choisir entre deux camps, celui des universalistes bienveillants et fraternels et celui des patriotes. Alors il se réfugie, peu à peu, dans la peau de son double animal, le renard, et parcourt un «pays des merveilles» dont l’identité s’effiloche…

Le Quotidien : Dans votre dernier livre, l’identité luxembourgeoise est en danger de mort alors que 50 000 réfugiés sont accueillis… Contre 3 000, actuellement. Pure fiction ou roman d’anticipation?

Claude Schmit : Les deux. D’un côté, c’est une anticipation de l’évolution qui est en train de se faire, du sort qui attend le Luxembourg, ça c’est clair. Et de l’autre, je voulais jouer avec cette facette bienveillante, accueillante, pleine d’empathie avec les étrangers. Ce semblant de tolérance est aussi un signe de faiblesse, drapé dans des extérieurs de tolérance, d’ouverture et d’amour du genre humain. Mais on n’a pas assez d’étoffe, au Luxembourg, pas assez d’identité culturelle pour l’affirmer.

Vous doutez de la force de l’identité luxembourgeoise. Qui semble parfois plus affirmée que dans d’autres pays!

C’est vrai… Mais il se peut qu’on ait un complexe, permanent, d’infériorité. Et je le porte en moi.

Le complexe du « nain luxembourgeois », dont vous parlez dans le roman?

Oui. Je dis souvent que chaque Français a un « Versailles » derrière lui, l’histoire prestigieuse de la France. Mais nous, on a quoi? On a été occupés par toutes sortes d’étrangers qui sont passés ici. On est une perpétuelle route de passage. On est restés petits.

Un petit qui est devenu un géant de la prospérité.

La force du Luxembourg est très récente. Il y a trois générations, c’était un peuple de paysans et d’ouvriers. C’était un trou! Les gens n’imaginent pas ce qu’était le Luxembourg il y a encore 30 ans. Rien qu’au théâtre, par exemple. Quand j’ai commencé à jouer, en 1981, il n’y avait pratiquement rien, les Capucins n’existaient pas, on a dû fonder le TOL…

Pratiquement à chaque page du roman, vous questionnez, affirmez, malmenez l’identité luxembourgeoise. Une obsession?

Oui. D’ailleurs, quand j’ai évoqué cette idée de roman, on m’a dit : « attention, sujet sensible qui risque d’amener vers des choses nauséabondes ». Mais je voulais le faire. Vous n’écrivez pas un roman si vous n’avez pas une obsession. À chaque fois que j’ai écrit cette obsession, je ne dis pas que j’en ai été débarrassé, mais c’est une catharsis. Chacun de mes romans en traduit une : la philosophie, la mort, les Lumières, et maintenant l’identité, le sort de mon petit pays avec lequel je m’identifie complètement.

Dans beaucoup de pays, l’identité est un sujet de débat entre intellectuels. Et au Luxembourg?

Là, vous avez raison. D’ailleurs j’en parle dans le roman. Au Luxembourg – c’est mon avis – il n’y a pas d’intellectuels. Il n’y a pas de Finkielkraut et son Identité malheureuse (NDLR : essai sur l’identité écrit par le philosophe français). Moi je joue un tout petit peu ce rôle à travers un roman. Je ne le ferai jamais à travers un essai. Peut-être par manque de courage.

Vous clamez votre amour de la langue luxembourgeoise… et vous écrivez ce roman en français. Pourquoi?

Franchement, je n’en sais rien.

Pardon d’insister, mais c’est le cas aussi de vos précédents romans…

Je n’y ai jamais vraiment réfléchi, ce n’est pas clair dans ma tête. Pour l’instant, j’écris en français. Mais j’aimerais bien que Reynaert soit traduit en luxembourgeois, bien sûr. D’ailleurs, j’en avais parlé avec Jeff Baden (NDLR : professeur de langues qui a corrigé les passages du roman écrits en luxembourgeois). Il a donc relu le roman. Et une semaine après, il me dit : « Claude, je n’y arrive pas, ton français est déjà tellement riche, et pour la première fois, je sens la pauvreté du luxo quelque part. » C’est lui qui le dit, moi je n’en sais rien…

Terrible aveu, non?

Oui. En même temps, je participe à une émission de radio où je parle constamment en luxembourgeois, en glissant très peu d’allemand et de français. Donc, c’est possible. On peut dire beaucoup de choses dans cette langue. Donc, peut-être que j’écrirai en luxo, un jour. En même temps, j’en ressens les limites, parfois. C’est paradoxal…

Ses règles sont désormais officialisées, pourtant.

Oui, enfin! Mais combien de temps ça a pris. Et il reste du chemin à faire. J’en parlais avec Jeff Baden qui me disait que « heemecht » (« la patrie ») doit s’écrire avec deux « e ». Mais d’autres copains, qui ne sont pourtant pas des idiots, disaient « oh non, non, non, avec un seul « e ». Ça, c’est symptomatique pour nous autres Luxembourgeois. On ne sait même pas, lors de nos discussions de bistro, comment s’écrivent certains mots. Vous vous rendez compte? Même si c’est standardisé, apparemment. Moi, je ne connais même pas toutes les règles, donc j’ai demandé à Jeff Baden pour les traductions. Vous savez, quelqu’un m’a dit que je m’étais beaucoup documenté pour mon roman. J’ai répondu que oui, car je ne savais rien sur mon pays. Tout le temps que j’ai fait du théâtre, je n’ai pratiquement jamais joué en luxo.

Encore un complexe?

Oui, un complexe avec les langues. Vous n’imaginez pas à quel point, par exemple, on a des complexes avec la langue française. J’ai commencé à apprendre le français en deuxième année de primaire, laborieusement. Mais si je n’étais pas marié à une Française, je n’en serais pas là à écrire des romans en français. Un Luxembourgeois qui n’a vécu qu’au Luxembourg, pas un écrivain qui a vécu en France comme Jean Portante (NDLR : poète luxembourgeois), à mon avis, n’est pas capable d’écrire en français comme ça. À côté de ça, on comprend bien sûr le français, mais aussi l’allemand, l’anglais souvent… Bien sûr que cela est vécu comme une force. Et c’en est une.

Vous évoquez une perte de vitesse de la langue luxembourgeoise.

Je sais qu’on dit le contraire…

Oui, on dit qu’elle connaît une seconde jeunesse, les jeunes l’utilisent de plus en plus, les cours de luxembourgeois sont saturés…

(Il réfléchit longuement) Regardez les chiffres. Si vous analysez la démographie du Luxembourg, les statistiques sont claires, et il n’y a pas de raison que cela s’arrête, la langue luxembourgeoise sera en minorité à un moment, et cela arrivera très vite. Quand je pense au luxembourgeois de mes parents, ils en savaient mille fois plus que moi déjà, rien qu’en vocabulaire, en expressions. Donc, à mon avis, cette évolution ne va que s’accélérer. Je ne sais pas si j’ai raison, si le luxembourgeois va disparaître. Mais il va certainement s’appauvrir. Toutes les langues s’appauvrissent aussi, quelque part. Mais comme je l’écris dans le roman, on est un peu une espèce en voie de disparition. On est aux avant-postes, on est un peu un laboratoire de ce qui va se passer ailleurs dans le monde.

Le Luxembourg, « laboratoire de la « bâtardisation » du monde », comme vous l’écrivez?

Oui, absolument. La bâtardisation intégrale du monde, dans le sens des repères identitaires qui s’effilochent, des racines qui disparaissent… Pour devenir tous hybrides, quelque part.

Vous invoquez souvent l’esprit des ancêtres sur ce sujet.

Oui. Car que diraient les patriotes de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui? Ils ont risqué leur vie pour que le Luxembourg garde son indépendance. Et maintenant, les occupants viennent de façon très démocratique, très libérale, soft…

Le roman regorge de portraits plutôt osés, voire outranciers, des étrangers surtout, mais aussi des Luxembourgeois, y compris de la famille grand-ducale.

Je viens du théâtre. Donc, j’adore endosser différents costumes et les mener jusqu’à leur paroxysme. À l’écriture de ce roman, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de tous les écueils. J’ai essayé de les éviter. Mais j’ai horreur de la limonade universaliste qui dit qu’on est tous frères. Quand on fait des romans, on est tenté par des extrêmes, moi en tout cas. Et on est quelque part exacerbé par ça. Ici, il s’agit de l’extrême universaliste ou de l’extrême patriotique. J’aurais très bien pu amadouer, atténuer, mettre du baume, dire qu’on s’aime tous. Mais cela va contre ma personnalité, et je l’assume. Oui, il y a un côté outrancier. C’est pour cela que j’aime le théâtre, car il exacerbe les oppositions entre les personnages, entre les idées… C’est pour la même raison que j’ai choisi d’écrire un roman plutôt qu’un essai politique.

Vous dites que le personnage principal, Léon Reynaert, se trouve coincé entre le camp de l’universalisme niais et béat et celui du patriotisme bête et méchant. On sent pourtant que son cœur penche clairement du côté du patriotisme…

Son cœur, oui. Mais pas son intelligence. Là est la nuance. Il n’y a qu’un personnage qui ne représente que lui-même, et qui n’arrive pas à jouer le jeu, à choisir son camp, et c’est Léon. Mais c’est un personnage. Ce n’est pas un roman à thèse, au final, c’est au lecteur de décider.

Votre roman évoque les risques du droit d’asile. Or à trop vouloir le limiter, on s’attaque à son principe même…

C’est le débat qu’il y a actuellement en Allemagne, sur le fait de dire welcome à tout le monde, d’ouvrir grand les frontières. Si d’autres pays n’avaient pas fermé leurs frontières, ça (l’arrivée massive de réfugiés en Allemagne) continuerait. C’est exactement le même problème pour l’Europe, et c’est en cela que le roman est quelque part prémonitoire. Oui, bien sûr, il faut accueillir des gens qui en ont besoin. Mais il faut aussi garder sa souveraineté. C’est comme tout organisme : la moindre petite amibe a une peau qui la protège. On ne peut laisser les frontières totalement ouvertes. Là se situe le débat, entre le Luxembourg forteresse ou gruyère.

Malgré presque 50 % d’étrangers résidant sur son sol, le Luxembourg reste peu perméable aux partis politiques xénophobes. Comment l’expliquez-vous?

Je n’en sais rien. Est-ce que c’est par opportunisme? Des gens disent que les luxembourgeois sont extrêmement pragmatiques et qu’ils jouent le jeu puisque la prospérité est là. C’est peut-être pour cela aussi que j’ai eu peu de réactions à mon livre. Peut-être que, intimement, le Luxembourgeois se rend compte que c’est terminé. Mais comme il en profite, financièrement parlant, il s’en fout peut-être un peu.

Un pessimisme que vous partagez, donc…

Oui. Le Luxembourg est le fer de lance, l’avant-garde d’une dilution de l’identité. On jette l’enfant avec l’eau du bain, ça va trop vite. Mais ça ne touche pas que le Luxembourg.

N’enjolivez-vous pas trop le passé? Est-ce que le Luxembourg « pays des merveilles » a existé?

Non, je n’enjolive pas. Ce pays existe et a existé. Je sais qu’il y a beaucoup de personnes, comme les jeunes historiens, qui crachent un peu sur tout ça, par exemple sur le côté terriblement conservateur que l’Église a joué ici. Mais quand, dans le roman, je fais la description de l’Octave, de l’impact de l’Église au Luxembourg… C’était magnifique. Je sais très bien que c’était alors un pays très exigu, étriqué. Mais pour moi c’était magnifique. Là, j’assume sans complexe. Vous savez, je fais partie d’un ensemble vocal, et je peux vous dire que lorsque je chante la chanson Wéi meng Mamm nach huet gesponnen (Quand ma mère filait encore la laine) – on s’est fait la confidence avec d’autres chanteurs – eh bien, il y a des moments où l’on chavire, littéralement. Ça, c’est l’émotion, c’est le cœur, c’est les tripes.

Comme vous le dites, il y a eu peu de réactions à votre roman. Y compris lors d’une lecture que vous avez réalisée récemment au Centre national de littérature. Comment avez-vous interprété cette passivité du public?

Je ne sais pas, honnêtement. Je me dis qu’il y a beaucoup de Luxembourgeois qui sont souvent inhibés, surtout lorsqu’il y a plus de monde et que l’on sort d’un petit cercle d’une quinzaine de personnes. La réaction la plus approfondie que j’ai eue vient d’un Français qui a écrit un long mail enthousiaste. Je le connais bien, et on a parfois eu des divergences dans le passé. Pourtant, il a vu que ce que je décris dans le roman, au niveau du Luxembourg, est le sort qui attend d’autres pays, à plus ou moins court terme… Est-ce qu’il y a plein de Luxembourgeois qui le pensent aussi, mais ne le disent pas? Je n’en sais franchement rien.

Romain Van Dyck

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Bonjour Quidam,

Merci pour votre commentaire. Si vous êtes en France, vous pouvez commander mes romans chez les Éditions Phi. Ils vous l’envoient illico, sinon dans les (bonnes) librairies au Luxembourg.

Bien à vous,

Claude Schmit

L’identité luxembourgeoise n’est pas en danger tant que l’éducation et le bon sens citoyen des luxembourgeois continueront à se perpétuer et à s’adapter à l’évolution de la société. Cette dernière, hélas ou peut-être heureusement change, c’est à dire se transforme en quelque chose de toujours mieux soutenu, car les mentalités et les intelligences progressent aussi. Nos enfants sont bien plus alertes que nous il y a 20 ans! Donc pas de panique, le Luxembourg gardera ses couleurs et ses recettes, aucun étranger n’embarquera dans sa valise cette identité propre et inimitable, aucune religion ne changera le culte et la communion des croyants. L’amour d’autrui rassemble au delà des couleurs, des costumes et des identités lorsqu’il est inconditionnel, même un « nain luxembourgeois ». Bien à vous Mr l’écrivain, puisse votre plume faire vibrer encore votre coeur d’amour pour votre pays….

Je crains, hélas, que Claude Schmit ait raison : l’identité des nations européennes en péril ! Nos gouvernants nous amènent dans l’impasse. Oui, nous sommes plus « riches » mais nous perdons notre « moi » pour n’être plus qu’un quidam, un européen !

Où peut-on se procurer son roman en France ?