C’est l’histoire d’un petit bonhomme, haut comme trois pommes, tête ronde et grosses lunettes qui, le jour de la rentrée, cherche à fuir ses obligations. Derrière lui, sa mère au pas de course, et devant, un grillage bien trop haut pour espérer s’échapper.

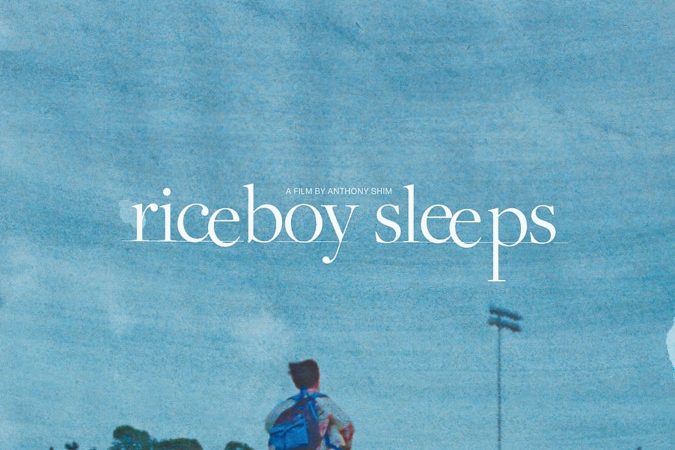

Pour Dong-Hyun, jeune immigré, ce mur symbolique a une portée bien plus large : il raconte la détresse du déracinement, et par ruissellement, la nécessité de se construire un devenir, un chez-soi… En une seule scène, la première (qui illustre aussi l’affiche du film), le réalisateur Anthony Shim pose et déroule un sujet qui lui tient à cœur, ayant lui-même déménagé au Canada à l’âge de huit ans.

Riceboy Sleeps a ainsi des racines autobiographiques, à l’instar d’une autre œuvre qui a fait parler d’elle en 2021 : Minari, de Lee Isaac Chung, qui suit l’installation (selon la propre expérience du cinéaste) d’une famille coréenne sur les terres agricoles de l’Arkansas (États-Unis) dans l’espoir d’écrire son rêve américain. Ici, toutefois, le foyer est réduit à son strict minimum : une mère célibataire et son fils. Soit So-Young qui, à la suite du décès tragique de son mari, décide de tout quitter et trouver son Eldorado dans la banlieue de Vancouver avec, sur les bras, son jeune enfant.

Mais sur place, la situation n’a rien d’idyllique : au travail, elle lutte contre la solitude et les commentaires sexistes. Et à l’école, Dong-Hyun fait face au racisme ordinaire, très enraciné dans les années 1980-90. Ses camarades de classe l’appellent «bol de riz», moqué pour les déjeuners qu’il mange (et qu’il finit par jeter pour éviter d’être harcelé). Pire, la professeure, embarrassée par son nom qu’elle a du mal à énoncer, lui demandera d’en changer. Une pratique apparemment courante à l’époque au Canada. Il deviendra alors David… Mais devant les brimades et le sentiment d’injustice, sa maman a le sens de la formule, qu’elle porte fièrement : «Ne pas pleurer, garder la tête haute et se battre!».

Plus de dix ans plus tard, le duo s’est accroché mais le fossé s’est creusé entre eux (lui parle en anglais, elle en coréen). Adolescent aux cheveux peroxydés et au mal-être sensible, Dong-Hyun est de plus en plus curieux de ses racines, surtout quand au lycée, on lui demande de raconter l’histoire de sa famille (qu’il ne connaît pas). «Si vous ne savez pas d’où vous venez, vous ne pouvez pas savoir où vous allez!», argumente l’enseignant. Il aura toutefois l’occasion de vérifier la maxime lorsqu’un drame ramène mère et fils en Corée du Sud, où il faudra affronter les traumatismes du passé…

Riceboy Sleeps n’amène rien de nouveau de part la thématique qu’il aborde : l’immigration et ses conséquences, multiples (la difficile intégration, le racisme, les blessures indicibles du passé, le fossé culturel, l’identité bousculée…). Mais il fait avec intelligence, sans tomber dans le cliché, et avec une grosse dose de pathos. Anthony Shim (qui s’octroie au passage un rôle dans son film) reste fidèle à trois valeurs essentielles, qui animent de bout en bout son second long métrage : l’intime, le poétique et le symbolisme. Sans oublier la simplicité, dans le fond comme la forme.

Techniquement, avec ses longs plans-séquences, le réalisateur ne se précipite jamais, laissant ses personnages vivre et s’exprimer, la musique (douce) se propager à son rythme, les paysages et les décors (beaux, authentiques) se dévoiler. Volontairement, le film laisse ainsi les considérations sociales et politiques au second plan, pour mieux embrasser le mélodrame. Au cœur d’ambiances parfois énigmatiques, de scènes touchantes (notamment celle du docteur et du dictionnaire), le tout mêlé à des questionnements existentiels, Anthony Shim ne tranche pas. Non, le bonheur n’est pas forcément ailleurs, pas plus qu’il ne l’est chez soi. Ce serait oublier que le monde se construit aussi avec les autres.

Ne pas pleurer, garder la tête haute et se battre!

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois