Du funk à la rumba, du reggae au rap, Bantunani convoque tous les grooves dans sa musique colorée, bouillonnante et consciente. Rencontre.

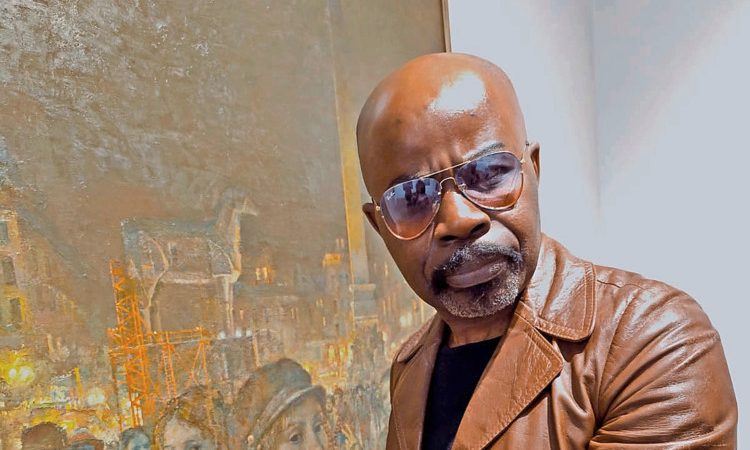

On le désigne ici et là comme la «star de l’afro-funk», ou le «dandy dansant». Bantunani est, avant tout, un musicien polyglotte. Avec le Congolais flamboyant, le funk danse avec la rumba africaine, quand ce n’est pas le disco qui entrelace le dub ou le flamenco. Michel Nzau, de son vrai nom, façonne une musique, bouillonnante et consciente, qui brise toutes les frontières. Ce week-end, il présente son nouvel album, Anthropic, avec quatre concerts à Luxembourg : aux restaurants Mama Shelter et Simbasisters, ainsi qu’à la Galerie K et au Mudam.

Quelle est votre définition du groove ?

Bantunani : Le groove est un élément central de ma musique. À savoir : je pense, je danse donc je suis. Le groove, c’est mon héritage congolais, associé à la basse, la batterie et les congas. Je chante avant tout sur la rythmique, jusqu’à ce que la mélodie jaillisse.

Vos racines bantoues se mêlent à des sonorités modernes : la musique est-elle, pour vous, une mémoire mélodique ?

Oui, et elle est aussi une mémoire historique. La musique véhicule un texte, un message, et surtout, elle porte en elle une histoire. On vit des temps assez obscurs, d’où mes titres, qui parlent d’eux-mêmes, tels qu’Anthropic, qui est l’alliance du mot « anthropique » et du livre Tristes Tropiques, de Claude Lévi-Strauss. En tant qu’artiste, j’ai besoin de danser, sur une joie que je ne trouve pas sur Terre. Le monde que je vois est, hélas, un triste tropique. La musique permet de marquer une époque. Elle est le reflet de l’observation d’un citoyen, qui est aussi musicien.

Beaucoup de genres sont passés dans votre tambouille, du disco au reggae, en passant par le rap ou la musique gnaoua marocaine : vous continuerez de sortir des disques tant que vous pourrez explorer de nouveaux territoires sonores ?

Je me suis toujours défini comme un « afropolitain », c’est-à-dire un Africain qui évolue dans un monde urbanisé. Partout où je vais, je dois rencontrer des musiciens, des humains. Ma musique, je la veux à la fois polyglotte et « polyculinaire ». Plus encore que le message, je veux apporter une couleur, une odeur, et, surtout, rompre avec la monotonie. Même si je produis des chansons numériques, je suis né avec la musique analogique, son souffle, son groove, justement. D’un coup, je suis absorbé par une mélodie, un chant d’oiseau ou de voiture, sinon par le visage d’une femme. Et, à partir de cet envoûtement, je me concentre pour le restituer d’une façon humaine.

Sur Family Affair (Two Generations of Groove), vous avez travaillé en famille : qu’est-ce que ça fait de faire de la musique avec ses enfants ?

Misato, c’est le projet de mes fils et de ma fille. Le nom veut dire à la fois « beau village » en japonais, et « trois » en lingala. Ce qui tombe bien, puisqu’il s’agit d’un trio. Mes enfants sont nés dans la musique. Ils apportent ce côté drill ou pop, tout en ayant cette conjonction des cultures, des musiques classiques et d’improvisation. Pour moi, c’est comme travailler avec des musiciens professionnels. Il y a un temps où le père était père, puis le père était maître. Maintenant, on collabore et je regarde ça en étant subjugué, tout en conservant un recul. Pour moi, Matteo au piano, Terence à la batterie ou Maria à l’alto, ce sont les héritiers d’une longue tradition. Si Dieu avait un nom, il s’appellerait Musique.

Family Affair renvoie au morceau de Sly & The Family Stone mais aussi à Une affaire de famille d’Ärsenik, deux rappeurs congolais : est-ce que vous vous sentez appartenir à une scène franco-congolaise ?

Je chante beaucoup en anglais, même si j’ai, dans mon répertoire, quelques titres francophones, comme Francofolie. Et je me distingue beaucoup des Congolais, dans la mesure où je fais une musique dite « engagée » ou « consciente ». Oui, le fait de chanter en anglais m’exclut un peu d’une partie de ce monde. Quand je suis au Congo, en revanche, je travaille avec des rappeurs de la scène underground. Ils ont, selon moi, plus de choses à dire que certains autres qui me semblent, parfois, un peu trop mimer l’Amérique. Il faut chanter une Afrique positive, afropolitaine, une Afrique qui s’ouvre au monde.

Si Dieu avait un nom, il s’appellerait Musique

La rumba congolaise est entrée au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2021 : qu’est-ce que ça vous inspire ?

C’est une bonne chose, bien sûr, j’ai été honoré. Je me considère moi-même comme un enfant de la rumba. À l’époque, elle portait un message fort, à l’image de Franco Luambo, qui parlait du sida, de la prévention, de l’éducation. Aujourd’hui, on a une rumba qui me semble trop… narcissique. J’aime ce genre, mais je ne perds pas le côté critique. Aujourd’hui, la rumba incorpore de la salsa ou du R’n’B, d’accord. Mais Indépendance Cha Cha, c’est un titre qui parlait à une génération, une chanson pas juste axée sur la sexualité. Il faut faire gaffe : nous, musiciens, sommes responsables des questions de masse.

Il y a bien une dimension sensuelle dans votre musique. Vous avez d’ailleurs collaboré, sur Under My Skin, avec la sexothérapeute Ambre L…

On m’a souvent dit que j’étais timide. J’ai une voix assez fragile, du moins sur certains morceaux. Ambre, au début, m’avait proposé un texte qui était trop explicite. Elle m’a un peu décoincé. Je préfère aller du côté de la séduction, du charme, mais d’une façon cinématographique. Je veux respecter les femmes. Ce qui m’intéresse, c’est d’explorer la sensualité, l’intimité, la beauté intérieure, plutôt que la vulgarité facile. Tout est trop dit facilement. Et la musique ne doit jamais faire abstraction de la subtilité.

Le sous-titre d’AcousticFear (2012), « Le Crépuscule des idoles », reprenait Nietzsche. Que pensez-vous de sa phrase qui dit que « plus on devient musicien, plus on devient philosophe » ?

« Faire de la musique un élément d’individuation », dirait Jung. Le plus important, c’est de trouver son soi, son centre

d’équilibre, à travers une musique. Mais quelle musique? Il faut qu’elle soit humaine, communicative, touchante. Quand je suis assis face à une page blanche et que je cherche mes mots, il y a cette réflexion de l’introspection, de l’analyse. Et ça fait, forcément, devenir philosophe. Dans AcousticFear, je dis que je suis un « SDF », un « sans dieu fixe ». L’animal homme, pour qu’il soit un être d’art et d’amour, il faut qu’il comprenne que ça se travaille. Il faut atteindre une paix intérieure. Et la musique constitue un moyen de l’atteindre.

Anthropic, de Bantunani. Blackninja Publishing.

De notre correspondant, Rosario Ligammari

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois