Fils du cinéaste militant et icône du cinéma iranien Jafar Panahi, Panah Panahi réalise avec "Hit the Road", son premier film, une véritable sensation, où la comédie douce-amère cache des enjeux politiques. Rencontre.

À 37 ans, Panah Panahi a franchi le pas de la réalisation. Passé par la photographie de plateau à l’époque de ses études de cinéma, il est devenu par la suite assistant réalisateur, opérateur et monteur, des fonctions qui l’ont formé et qu’il a continué d’occuper sur les plus récents films de son père, Jafar Panahi. L’un des cinéastes les plus influents du cinéma iranien actuel est, depuis 2010, interdit de quitter le pays et d’exercer sa profession de cinéaste pour «propagande contre le régime»; son fils, lui, n’a, dit-il, pas eu de problème pour tourner Hit the Road dans les règles, mais doute que ce premier film soit montré en Iran.

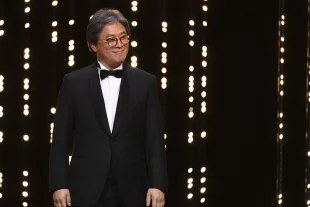

Présenté au LuxFilmFest après un passage remarqué à la Quinzaine des réalisateurs – la même section parallèle du festival de Cannes où Jafar Panahi avait présenté son premier film, Le Ballon ...

Cet article est réservé aux abonnés.

Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois