La bibliothèque George-Orwell, située à Ivanovo, ville proche de Moscou, regroupe différents ouvrages qui «aident à percer les ténèbres de la Russie contemporaine». Visite sur place.

Sur les étagères de la bibliothèque, la vieille dame saisit des livres dont elle connaît naturellement la place. Orwell, Sorokine, Dostoïevski… Des auteurs qui, pour elle, aident à percer les ténèbres de la Russie contemporaine. Dans la pièce, un ordinateur, quelques centaines de livres et une odeur d’huile parfumée, celle que porte Alexandra Karasseva, la responsable de la bibliothèque George-Orwell d’Ivanovo, une ville industrielle à cinq heures de route de Moscou.

En manipulant les ouvrages, cette dernière, 67 ans, disserte sur leur pouvoir : «Les livres servent à voir l’Homme, même dans l’ennemi, et à rejeter toute forme de déshumanisation». Un entrepreneur local et opposant au conflit en Ukraine, Dmitri Siline, a ouvert les lieux en juillet 2022 avec l’idée de fournir gratuitement des outils de réflexion pour lutter contre la propagande, la censure et le climat de manipulation ambiant. Comme tant d’autres, il a fui la Russie peu après, par crainte de finir en prison pour ses prises de position. Mais sa petite bibliothèque, située au rez-de-chaussée d’un bâtiment aux murs et à la toiture défoncés, continue d’exister.

Alexandra Karasseva présente la collection : des dystopies, des ouvrages sur le goulag, des écrivains contemporains critiques du Kremlin, des manuels soviétiques d’éducation politique et des romans plus légers pour «s’aérer l’esprit». Aucun de ces livres n’est interdit. Ils peuvent donc être proposés aux lecteurs, même si, en librairie, ceux rédigés par des personnes cataloguées «agents de l’étranger» doivent être vendus dans des emballages cachant leur couverture.

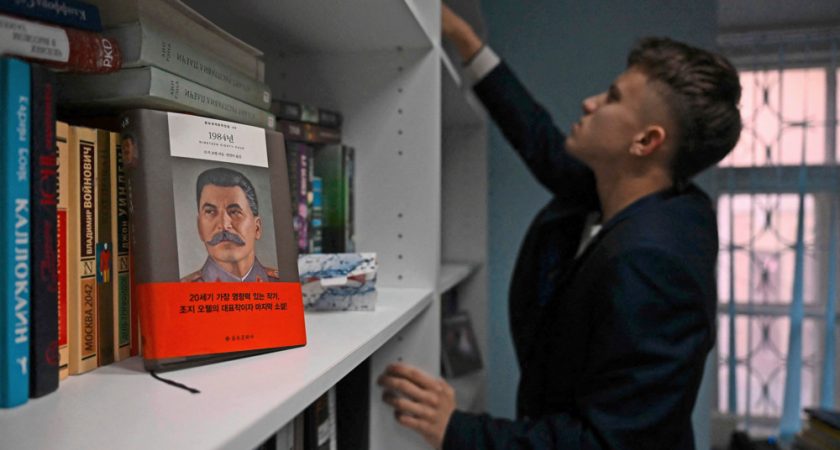

Et légalement, elle a aussi toujours le droit d’apporter ses éclairages. «Plus vous lisez de dystopies, plus vous avez de liberté : elles vous montrent les dangers, les moyens de les éviter, d’y résister.» La bibliothécaire, col roulé et épaisses lunettes sur le nez, est un puits de science à la prononciation rendue moelleuse par une dentition abîmée. Sa frange blonde lui tombe sans cesse sur les yeux. Elle parle du chef-d’œuvre d’Orwell, 1984, qui décrit la tentative de résistance d’un employé du ministère de la Vérité dans une dictature intelligente dans sa capacité à soumettre et lobotomiser les individus.

Elle évoque l’autodestruction révolutionnaire dans les Démons de Dostoïevski, les dystopies explosives du Russe Vladimir Sorokine, l’antiracisme de l’Américaine Harper Lee, le cri d’humanité de l’Allemand Erich Maria Remarque… Alexandra Karasseva indique être une historienne à la retraite, spécialiste de la Rome antique, en particulier «du passage de la République à la dictature». Puis, sans crier gare, elle partage son analyse du film Barbie, «plus profond qu’il n’y paraît». Le long-métrage américain a récemment été projeté dans l’unique salle de réunion de la bibliothèque.

Ici, on peut sentir qu’on n’est pas seul dans ce système énorme qui nous dévore

Le souriant Dmitri Chestopalov, 18 ans, y était. Ce militant du parti d’opposition Iabloko (formation opprimée, affaiblie, mais encore légale) se rend à la bibliothèque pour regarder des films et retrouver d’autres jeunes. «Ici, on peut grandir, malgré tout ce qui se passe dans notre pays. On peut oublier cette peur, se sentir plus libre, ressentir du confort, sentir qu’on n’est pas seul dans ce système énorme qui nous dévore.»

De son côté, l’avocate Anastassia Roudenko, âgée de 41 ans, qui a cofondé la bibliothèque, observe en Russie des «signes» du totalitarisme décrit dans 1984. D’abord, elle ressent cette «peur qui enchaîne». Ensuite, elle est frappée par la pertinence d’un slogan du livre («L’ignorance, c’est la force»), car, d’après elle, les Russes qui «n’essayent pas de comprendre ce qui se passe vivent très bien».

Sur la place centrale d’Ivanovo, près d’une plaque à la mémoire de personnes tuées par le pouvoir tsariste lors d’une manifestation antiguerre en 1915, Anastassia Roudenko se livre sur sa «tragédie personnelle», le visage balayé par un vent glacial. Son frère et son mari, officiers de carrière dans l’armée russe, participent à «l’opération militaire spéciale», l’euphémisme imposé par le Kremlin pour qualifier son attaque contre l’Ukraine.

Elle ne peut s’étendre sur le sujet. La moindre déclaration sensible pourrait valoir une sanction, voire une peine d’emprisonnement. Être avocate ou femme de militaire ne la protège pas. En juin 2023, la justice l’a d’ailleurs condamnée à une amende pour «discrédit» de l’armée en se basant, comme souvent, sur une expertise fumeuse invoquant des messages sur Telegram où elle disait avoir vu un documentaire sur l’opposant Alexeï Navalny. Son époux a pu venir à l’audience pour la soutenir.

D’origine ukrainienne par son père, Anastassia Roudenko, une femme rieuse et pleine d’énergie, se met soudainement à pleurer quand elle évoque «l’énorme douleur» d’être impuissante face à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Mais elle aime son mari «sans doute encore plus» depuis qu’il est parti combattre. Et à ceux qui la jugeraient pour cette dissonance et se demanderaient pourquoi ils sont toujours ensemble, elle répond : «Et vous, vous auriez fait quoi ?».

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois