Retrouvez la critique cinéma de la semaine.

Le titre d’une BD culte dit : Moi, ce que j’aime, c’est les monstres. Dans le panorama du cinéma actuel, on peut appliquer la même formule à Ali Abbasi, cinéaste danois d’origine iranienne qui, en quatre longs métrages, a offert autant d’études de la monstruosité, chacune radicalement différente de l’autre. Il y eut d’abord Shelley (2016), relecture lointaine de Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) mélangeant le gothique minimaliste et le «body horror». Suivit Border (2018), entre polar, thriller et romance, parti de la rencontre entre une policière difforme et un suspect aussi «freak» qu’elle – sinon plus.

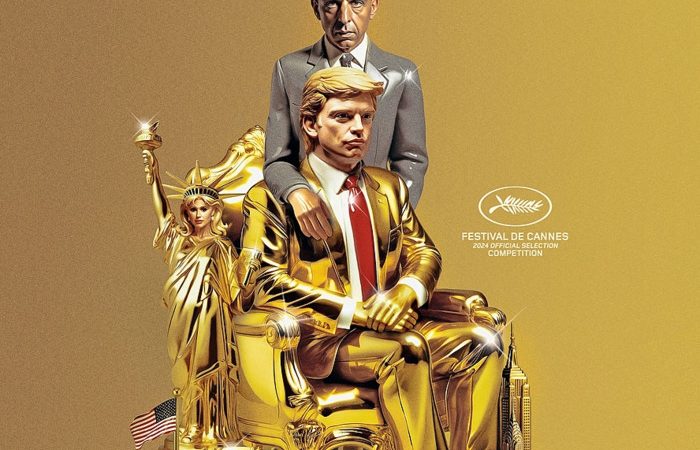

Puis Holy Spider (2022), dans sa première moitié une enquête sur un tueur de prostituées dans la ville sainte de Mashhad, en Iran, qui se mue dans un second temps en un film de procès brossant un portrait sans concession de l’islam radical et sa haine des femmes. Derrière sa galerie de monstres, Ali Abbasi jongle constamment, souvent à ses risques, entre les explosions d’atrocité et l’humour noir. Le goût du choc, même quand le choc a mauvais goût : un autre slogan possible pour sa nouvelle œuvre, The Apprentice, qui fait le récit des années de formation du jeune Donald J. Trump et qui a justement pour sous-titre : «An American horror story».

Comme nombre de talents non-américains se sont essayés à l’expérience hollywoodienne, dans telle grosse franchise d’action par exemple, le réalisateur, entré aux States par la télé (il a réalisé deux épisodes de la série The Last of Us), met en scène l’«origin story» d’un superméchant bien réel. Octobre est le mois des films d’horreur? C’est aussi, à moins de trois semaines de l’élection américaine, le signe que le cauchemar Trump pourrait (re)démarrer après Halloween.

Pendant qu’on se rapproche d’une version updatée de Dr. Strangelove (Stanley Kubrick, 1964) en continuant de rêver au final de Joker (le premier), Ali Abbasi, lui, rembobine l’histoire. Bien que tourné en numérique, l’image est éclairée puis calibrée pour imiter les esthétiques du 16mm et de la vidéo : celles des années 1970 et 1980, qui ont vu à New York l’ascension fulgurante d’un promoteur immobilier qui a ses initiales comme plaque d’immatriculation, et dont la célébrité grossit en même temps que son ego, que son ventre et que ses envies de conquête.

Donald Trump est certes le fils de Fred Trump – bâtisseur d’un empire de l’immobilier à New York, patron peu scrupuleux des conditions de travail sur ses chantiers et propriétaire peu regardant sur la salubrité de ses appartements –, mais celui qui a «fait» Trump s’appelle Roy Cohn. Lui a vingt ans de plus que le jeune «Don», s’est illustré (sombrement) aux côtés du sénateur McCarthy lors de la «chasse aux sorcières» communistes, est homosexuel en privé mais homophobe à temps plein, et, surtout, il a tout New York dans sa poche. The Apprentice était le titre de l’émission de téléréalité produite et animée par Donald Trump de 2004 à 2015.

L’apprenti, ici, c’est donc lui, la future star de la politique-spectacle; son maître dans ce domaine est son nouvel ami et avocat, un homme féroce, sans peur et sans honte, qui transmet au jeune Trump son art de la «gagne». Le disciple fait de ces règles son credo, en affaires comme dans la vie privée; pire que ça, ce sont ces mêmes formules qui jettent la base de tous les systèmes conservateurs actuels, incarnés en premier lieu par qui-vous-savez et répliqués depuis un peu partout dans le monde. À ce titre, d’ailleurs, ce sont les dialogues qui font le plus souvent tiquer : «Dans la vie il y a deux types de gens, les tueurs et les losers», «Ne jamais s’avouer vaincu : c’est comme ça qu’on gagne»…

Ne jamais s’avouer vaincu : c’est comme ça qu’on gagne

On salue rapidement l’écriture rusée de Gabriel Sherman, journaliste et politologue, qui préfère l’ellipse chronologique aux poncifs du biopic pour mieux préciser le portrait du protagoniste. La vie publique de Trump, son statut de nouvelle coqueluche de New York dans les années 1980, sont laissés hors champ. Le film le révèle dans son intimité, en famille, en mariage ou en compagnie de son Mephisto, scrutant de près les effets du pacte faustien Cohn-Trump sur l’attitude de ce dernier. Trump est de tous les plans, mais à mesure que le récit avance, il en occupe toujours plus l’espace. Sebastian Stan, Trump «en diable» sous la perruque et dans le costume à la cravate trop longue, excelle en monstre de Frankenstein devenu hors de contrôle; son côté cartoon (les tics de gestuelle et de langage qu’il développe au fil de sa transformation), assez léger, exacerbe en miroir ses facettes les plus infâmes. Une juste et grande interprétation, certainement, mais le personnage le plus intéressant de The Apprentice reste Roy Cohn, un homme qui est parfaitement résumé par le titre du documentaire que HBO lui avait consacré en 2019, Bully, Coward, Victim («tyran, lâche, victime»).

Le regard torve derrière ses yeux de cocker, Jeremy Strong livre une performance immense : celle de l’un des êtres les plus moralement répugnants de l’ère capitaliste, surpassé en tous points par son élève. Un Mr Hyde redevenu un impuissant Jekyll. Atteint du sida à la fin de sa vie, Cohn se vide physiquement et mentalement, tandis que Trump grossit à vue d’œil, physiquement et dans le business. The Apprentice est sans doute l’une des meilleures et plus terrifiantes histoires de vampire que l’on verra cette année. Une histoire qui amène forcément une suite – celle qu’on ne veut pas voir, le 5 novembre prochain, date de l’élection américaine.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois