Notre critique de Grand Tour, le nouveau film de Miguel Gomes.

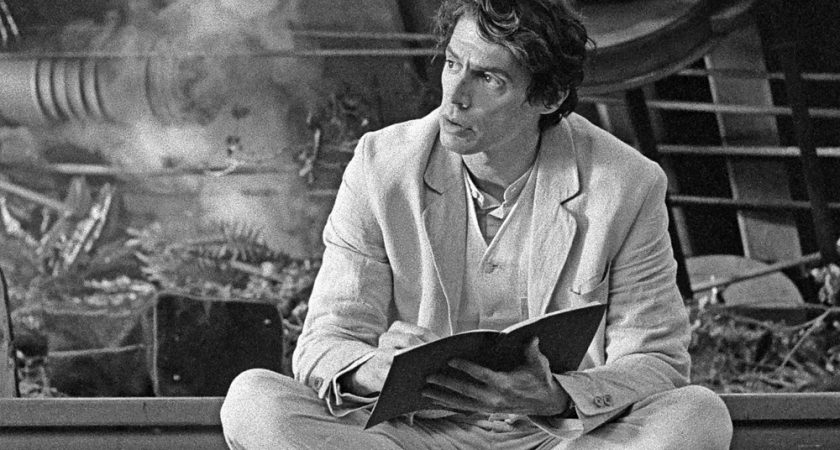

Au début du XXe siècle, on appelait «grand tour» le voyage initiatique de jeunes aristocrates anglais au contact de cultures différentes, le plus souvent à travers l’Europe, mais aussi dans les colonies asiatiques de l’empire britannique, au départ d’Inde ou de Birmanie jusqu’en Extrême-Orient. En 1918, Edward (Gonçalo Waddington) n’est plus vraiment jeune et le grand tour qu’il entreprend n’a rien de très éducatif : dans le port de Rangoon, il se débarrasse de son bouquet en le distribuant, une fleur après l’autre, aux passants et passagers. La composition était destinée à Molly (Crista Alfaiate), sa fiancée de longue date, qu’il fuit le jour où celle-ci arrive en Birmanie pour l’épouser. Thaïlande, Singapour, Vietnam, Philippines, Japon… Partout où le fonctionnaire débarque, il reçoit un télégramme de sa promise, bien décidée à le suivre à la trace.

La nouvelle expérience sensorielle de Miguel Gomes, récompensée à Cannes par le Prix de la mise en scène, traduit la puissance de son dispositif dans une somme d’images documentaires : tandis qu’ici, des danses de marionnettes et des contes en ombres chinoises font écho aux relations entre les personnages et à leurs tribulations, là, les plans fixes d’une grande roue, actionnée à la force des bras et des corps élastiques des forains, révèlent de par leur caractère hypnotique le mouvement incessant de ce couple dont la fuite vers l’avant ironise sur leur interdépendance.

Il se passe toujours quelque chose d’inhabituel autant que fascinant sur cette grande roue, dans ses compartiments, sur sa structure, autour. Idem pour cette narration kaléidoscopique assemblée par un cinéaste-alchimiste perméable à toute chose, à la fois hors du temps et pourtant gravé dans la grande histoire du cinéma. Ce que synthétise encore ce manège – image décidément totémique –, c’est la liberté : celle, pour le spectateur, de se laisser embarquer par la mécanique que propose le réalisateur, et pour ce dernier, celle de glorifier plus que jamais le cinéma en tant qu’art qui s’écrit au présent.

Une cacophonie rêveuse qui cache un grand film sur l’impermanence

S’il s’inspire pour son récit des films de remariage, sous-genre de la comédie américaine dans les années 1940, Miguel Gomes est loin de se contenter de décrire les hommes comme couards et les femmes comme têtues – bien que de tels leitmotivs comiques, avec force quiproquos, rythment joyeusement sa première heure. C’est le procédé lui-même qui donne vie à ce film-cosmos : les images documentaires, filmées début 2020 par le Lisboète qui a lui-même entrepris ce voyage, ont servi de base à l’écriture du scénario.

Dans Grand Tour, elles sont couplées à une voix-off qui raconte le parcours d’Edward et Molly (dans les langues respectives des pays visités) dans un style purement narratif, tandis que les séquences avec les acteurs, tournées en studio, dialoguent avec le medium cinématographique. Avec les influences du cinéaste, aussi : Hawks, Hitchcock ou Lubitsch pour les aïeuls hollywoodiens, mais aussi Jean Renoir et Murnau à Lav Diaz et Apichatpong Weerasethakul, en passant par Buñuel, Chris Marker, Alain Resnais, Raoul Ruíz ou son compatriote Manoel de Oliveira, toute une liste d’auteurs qui se sont appropriés le film comme un objet à la frontière du réel et de l’onirisme, conscients que son artificialité est sa principale qualité.

Entre regard documentaire et étrange fiction d’époque

Les esthétiques changeantes, entre noir et blanc et couleur, entre regard documentaire (on est lancé à toute allure sur un scooter ou un bateau, on joue au mah-jong, on chante au karaoké…) et étrange fiction d’époque, vont et viennent dans un torrent d’images fantasmagoriques, et répondent à la multiplication des genres, des imaginaires, des tons et des questions que Miguel Gomes sort de son chapeau. Peut-être faut-il voir cette cacophonie rêveuse comme le théâtre et le moteur de ce grand film sur l’impermanence. C’est d’ailleurs dans sa seconde partie, qui reprend le grand tour à zéro, cette fois du côté de Molly, que le discours du film se fait plus limpide. Celle dont le fiancé «n’arrivait plus à se souvenir de son visage» prend sa place, d’abord en tant que véritable personnage burlesque, puis progressivement en être multidimensionnel.

Romantique ou tragique, pointant la déliquescence de la machine colonialiste comme les rapports de domination entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, le personnage incarné par l’étincelante Crista Alfaiate transcende la mise en scène pour s’imposer naturellement comme une évocation en chair, en os et en celluloïd de ce qu’est, pour Miguel Gomes, le cinéma. Elle est la seule à pouvoir mener le film à son dénouement, dans un final qui offre un dernier décalage entre réalisme et poésie, laissant le spectateur méditer sur ce tour de force qui tient surtout du «grand tour» de magie.

Grand Tour de Miguel Gomes. Avec Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate… Genre comédie dramatique Durée 2 h 08

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois