Devant une supérette, des hommes assurent avoir vu leurs idoles, mortes mais réincarnées, se balader dans le quartier. Tupac Shakur ? Reconnaissable entre mille. Il paraîtrait même que, pour mieux se cacher, Michael Jackson aurait la peau noire. Difficile à croire, pourtant personne n’en démord – après tout, le titre du film promet qu’il y sera question de clones.

Cette conversation volée, en ouverture du film, introduit la présentation du quartier de The Glen, ghetto noir d’une grande ville américaine anonyme. The Glen a sa supérette, son salon de coiffure, son fast-food qui sert essentiellement du poulet frit. Et aussi ses SDF, ses drogués, ses gangsters…

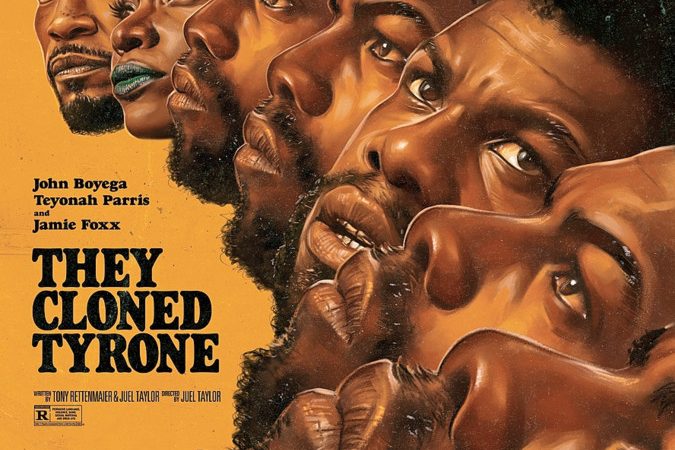

Fontaine (John Boyega) est l’une des figures connues de ces rues : il vit seul avec sa mère, recluse devant sa télévision depuis qu’une bavure policière lui a pris son plus jeune fils. Fontaine fournit tout le quartier en cocaïne et doit protéger son business face à un rival qui tente de s’accaparer son territoire.

Sans compter que cette grande gueule de Slick Charles (Jamie Foxx), le mac qui achète à Fontaine de grandes quantités de poudre, lui doit une addition plutôt salée. En allant récupérer ce qui lui est dû, le dealer est sauvagement abattu de plusieurs balles devant le motel qui sert de QG à Slick Charles…

Pourtant, le lendemain matin, Fontaine se réveille dans son lit, pour une nouvelle journée qui se déroule comme si rien n’était arrivé. Un mystère qu’il va tenter d’élucider avec les deux témoins du meurtre, Slick Charles et sa «favorite», la prostituée Yo-Yo (Teyonah Parris), s’engouffrant dans un complot qui les dépasse.

Avec They Cloned Tyrone, le scénariste Juel Taylor (Creed II, Space Jam : A New Legacy) fait ses débuts de réalisateur auprès de Netflix, pour un film qui se place dans la lignée d’un Get Out (Jordan Peele, 2016) ou d’un Sorry to Bother You (Boots Riley, 2018). Soit une satire sociale qui choisit les codes du cinéma de genre pour se faire entendre.

Il ne sera véritablement question de clones que tard dans le film, mais il flotte sur toute sa première heure un parfum de John Carpenter : les nuits sont vaporeuses, la violence soudaine et les intérieurs cachent toujours un imperceptible danger. Quant à la trame, elle évoque l’un des chefs-d’œuvre du maître, They Live (1987). À la différence qu’à The Glen, le héros, au lieu de mettre des lunettes pour voir le monde tel qu’il est vraiment, refuse d’enfiler celles qu’on lui tend en promettant qu’il verra mieux.

Car ce que They Cloned Tyrone a en ligne de mire, c’est le racisme structurel, en faisant de son récit farfelu une fable sur l’éveil d’un quartier aux conditions évolutives de son existence. Juel Taylor approche son sujet avec une finesse qui n’a d’égale que l’exubérance du microcosme qu’il dépeint, à commencer par un trio de personnages explosif.

Aux côtés d’un John Boyega dans un rôle aux multiples facettes, arborant des «grillz» en or et une coupe à la Basquiat, Teyonah Parris impressionne dans le costume de Yo-Yo et Jamie Foxx, enroulé dans sa fourrure, campe un formidable «pimp» qu’il caricature à outrance, aussi délicieusement qu’un Katt Williams (il aime répéter qu’«au Players Ball de 1995, j’ai été élu mac de l’année!»). Le trio, pourtant moins proche de Sweet Sweetback’s Badasssss Song (Melvin Van Peebles, 1971) que de Scooby-Doo – une référence citée –, rend un hommage vibrant à la «blaxploitation» des années 1970.

C’est le charme de ce film que de jouer la carte du divertissement excessif; Juel Taylor se permet tout à l’intérieur de ce ghetto sans âge, coincé quelque part entre les années 1970 et aujourd’hui. On aurait aimé que dans le dernier tiers de son film, le scénario soit moins explicatif et qu’il tire un peu plus le fil de ses (très bonnes) idées tardives. Quoi qu’il en soit, They Cloned Tyrone est destiné à devenir un film culte, à raison.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois