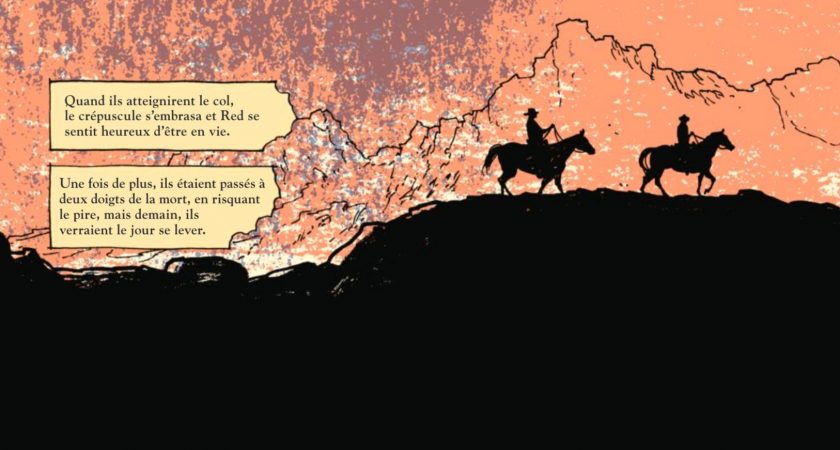

Petit dernier d’un couple de longue date, Pulp (Delcourt) est l’œuvre à laquelle le scénariste Ed Brubaker et le dessinateur Sean Phillips devaient aboutir. Un récit riche et âpre où la violence du Far West répond à celle de la grande ville.

Ed Brubaker et Sean Phillips. Deux noms qui font référence dans le milieu des comics américains. Le premier, l’Américain, a été l’un des scénaristes phares de DC Comics dans les années 2000, notamment avec les superhéros Batman et Catwoman, avant d’aller offrir sa plume à Marvel; le second, le Britannique, s’est fait connaître dans les pages du magazine culte 2000 AD, avant d’exporter son art aux États-Unis. Les deux collaborent pour la première fois en 1999 avec Scene of the Crime, un bon vieux polar bloqué dans le San Francisco du «Summer of love» et qui fonce irrémédiablement vers un nihilisme à glacer le sang.

Depuis, Brubaker et Phillips forment l’un des duos les plus admirables de la ...

Cet article est réservé aux abonnés.

Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois