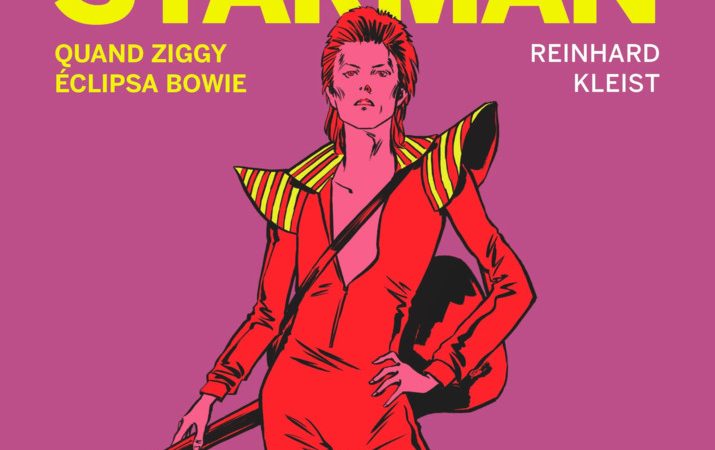

Après Johnny Cash et Nick Cave, l’Allemand Reinhard Kleist s’attaque à une autre icône du rock, David Bowie, s’attachant particulièrement aux années 1970, décennie où il a construit sa légende et où il a failli tout perdre.

Il est tentant de faire de David Bowie (1947-2016) un personnage de BD. Tout l’y prédestine : il y a, dans son histoire, cette théâtralité, cette fragilité, cette complexité et cette multitude de personnages qu’il a incarné, propre à un bon récit.

Sans oublier cette démarche artistique qu’il défend, globale, libre, bien plus grande que le rock, qui l’a ouvert à la mode et au travestissement, graphiquement idéals. Paradoxalement, les œuvres qui lui rendent hommage ne sont pas légion et ne dépassent pas l’exercice de la biographie, en dehors peut-être de celle signée Néjib (Haddon Hall, 2012), tentative de percer la psyché de cet homme haut en couleur.

Connu, entre autres, pour ses portraits de musiciens torturés comme Johnny Cash et Nick Cave, l’Allemand Reinhard Kleist devait aller de sa proposition. Comme il l’écrit en tout petit dans les remerciements, «David Bowie m’a sauvé la vie». C’était donc à son tour de raconter comment la star a failli perdre la sienne.

On file alors à Londres, à l’Hammersmith Odeon, le 3 juillet 1973. Point d’orgue d’une folle tournée qui le mène aux États-Unis et au Japon, et sous la clameur d’un public déconcerté, David Bowie tue en direct son personnage adulé de Ziggy Stardust et le groupe qui l’a accompagné vers le succès (les Spiders from Mars), sur les accords parfaits de sa chanson Rock ‘n‘ Roll Suicide.

Les fans, trahis, sont sous le choc, mais pour l’artiste, c’est une libération. Rongé par la drogue, les excès et la paranoïa, il doit se réinventer. «Je dois me défaire de lui avant qu’il ne me consume», dit-il.

Seul face au miroir, qui lui renvoie le reflet de cet androgyne décadent du glam rock, ce monstre «qu’il a enfanté», prédicateur d’un monde en déclin et d’où jaillissent tous ses fantasmes, le musicien va amorcer sa rédemption du côté de l’Allemagne. Il va s’y reconstruire et écrire un nouveau chapitre de sa légende…

Starman, sous-titré «Quand Ziggy éclipsa Bowie», est un livre sur un garçon aux yeux vairons, David Jones (de son vrai nom), alors saxophoniste et amateur de jazz, qui s’est fixé une mission quasi divine : tutoyer les étoiles quitte à se brûler les ailes comme Icare.

«Quel est le rôle d’une superstar et comment gère-t-elle les espoirs que le public place en elle?», synthétise ainsi l’auteur auprès du magazine français Rolling Stone. Un questionnement qui, ici, va se poser durant une décennie, celle des années 1970, initiée avec une première incarnation, Major Tom, alter ego du tube Space Oddity qui va lancer sa carrière, et s’achever dans le Berlin-Ouest, ville scindée en deux qui va le «purifier des traces de l’Amérique» et accoucher de trois albums aux sonorités électroniques, à contre-courant du punk et du disco (Low, Heroes et Lodger).

Dans cette avancée chaotique, au gré des concerts, des enregistrements, des abus, des amours, de la célébrité et des remises en question, David Bowie se sent à la fois comme un «messie du rock» et une «poule aux œufs d’or» – le conflit qui va longtemps l’opposer à son producteur Tony Defries (et sa boîte MainMan) est d’ailleurs régulièrement abordé dans l’album.

Deux autres figures planent encore sur celui-ci : celle, fantasmée, de l’astronaute, qui surveille son protégé de son triomphe à son déclin, s’imposant comme un avertissement silencieux de garder les pieds sur terre. Et celle, réelle pour le coup, de son demi-frère aîné, Terry Burns, son mentor souffrant de problèmes psychiatriques (jusqu’à son suicide en 1985) auquel il s’identifie. D’où cette peur constante, chez lui, de sombrer dans la folie.

À travers de nombreux flash-back à la tonalité terne, contrastant avec des planches psychédéliques aux couleurs pop façon comics américains, Starman convie une jolie brochette d’artistes, dont Iggy Pop, compagnon de galère de David Bowie, lui aussi en quête de réhabilitation.

Il y en a plein d’autres : Lou Reed, Brian Eno, Tony Visconti, Marc Bolan, John Lennon, Andy Warhol… Un gros pavé (plus de 300 pages), richement documenté, qui n’hésite toutefois pas à faire des pas de côté par rapport aux faits pour laisser s’exprimer toute l’extravagance d’une époque ainsi que la personnalité hors norme d’un homme confronté à ses doubles.

Derrière ses masques, il aura toutefois affirmé une même chose : qu’un autre monde était possible, et que pour y parvenir, il ne faut pas hésiter à se mettre en péril, et à se renouveler de fond en comble.

Starman, de Reinhard Kleist. Casterman.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois