Retrouvez la critique cinéma de la semaine.

Rejetons d’emblée la doctrine snob qui fait de Jean-Luc Godard un intouchable – une aura sacrée que Godard, qui a passé sa vie à désacraliser l’art pour l’art, était lui-même le premier à mépriser (quand bien même son nom est composé de «God» et «art»). Reste que filmer un Godard de fiction, c’est s’attaquer à un monument, avec tous les pour et les contre qu’une telle entreprise risque de soulever. Michel Hazanavicius en avait fait les frais avec Le Redoutable (2017), qui faisait le récit de ses «années Mao» : le principal intéressé avait grincé des dents et les puristes ont hurlé au scandale.

Un peu injustement d’ailleurs, puisque la principale réussite du film (et sans doute ce qui a déplu à Godard en premier lieu) était son portrait complexe du personnage, entre génie révolutionnaire, amoureux toxique et figure loufoque à la Jerry Lewis. Mais il est vrai que l’excès de zèle avec lequel Hazanavicius fabriquait un film sur la seule idée de pasticher le style Godard n’offrait pas beaucoup de profondeur à l’exercice de style.

S’il fallait «vraiment» raconter Godard, ce serait bien sûr à travers son premier long métrage, À bout de souffle (1960), aujourd’hui objet de culte et référence pop de premier choix qui a signé les débuts de la «Nouvelle Vague» française, mais hier encore film radical, insolent et chahuté. Parce que Godard – et ce film en particulier –, c’est toute l’incarnation du concept de «caméra-stylo» qui a inspiré la «politique des auteurs» développée par son ami François Truffaut dans les Cahiers du cinéma (le cinéaste comme unique auteur de son film, et le film pris comme élément d’une œuvre complète plutôt que considéré indépendamment), à cette différence près que Godard est plutôt intéressé par le geste même de l’écriture.

Comme un manuscrit prend forme au fur et à mesure que l’écrivain trace des lettres qui deviennent des mots, des mots qui deviennent des phrases, ce premier film était créé sur l’instant, les dialogues écrits dans les minutes avant que tourne le moteur, les journées de tournage ayant lieu selon l’inspiration et les caprices du réalisateur, le montage comme une grande relecture où tout le gras était retiré et les dialogues en partie réécrits puis doublés.

Ils veulent la Nouvelle Vague, donnons-leur un raz-de-marée

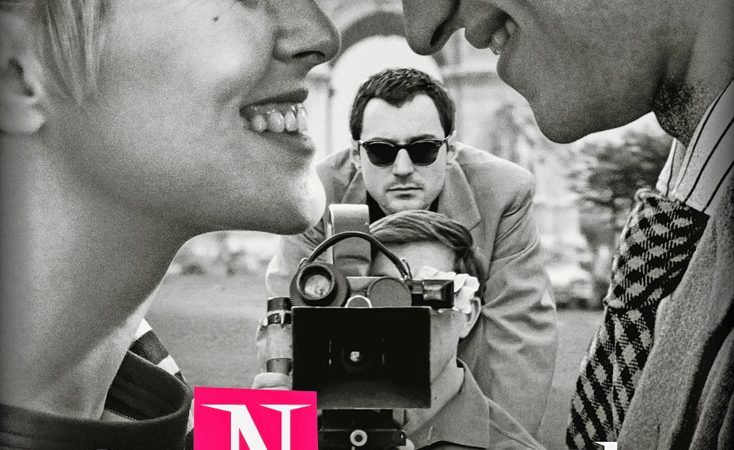

Que ce soit Richard Linklater qui s’emploie aujourd’hui à raconter cette légende n’a rien d’étonnant : le film qui l’a révélé, Slacker (1990), fonctionnait comme un double déformé d’À bout de souffle, en tout cas comme un pur produit inspiré des préceptes de la Nouvelle Vague. En Amérique, ils sont bien peu de cinéastes à illustrer cette même notion d’«auteur» mise en avant par Truffaut, Godard, Rivette et consorts – Linklater est assurément de ceux-là et reste sans aucun doute le plus sincère. Le côté fétichiste de son 24e long métrage – et le premier en langue française –, avec tournage en pellicule noir et blanc 35 mm, recréation minutieuse du Paris de 1959, comédiens inconnus et formidables (comme dans À bout de souffle) ressemblant comme deux gouttes d’eau aux originaux et précisions historiques qui trahissent son côté «geek», est ainsi vite évacué à la faveur d’une mise en scène immersive, qui reprend le langage du «making of» pour développer son récit.

L’avantage, pour un réalisateur américain, c’est d’être moins assommé par le poids et la légende de Godard et, donc, de posséder naturellement le juste recul pour l’aborder. On parle avec Linklater d’un auteur qui a lui aussi réussi ses gestes les plus radicaux – le drame surréaliste Waking Life (2001), A Scanner Darkly (2006) et sa technique novatrice d’animation, Boyhood (2013) et ses 11 ans de tournage –, et qui démontre également une fascination pour les personnages qui se mettent en scène – School of Rock (2003) et Hit Man (2024) – et les esprits libres – Dazed and Confused (1993) et sa suite spirituelle, Everybody Wants Some!! (2016). Autant de caractéristiques partagées des décennies plus tôt par Godard et son équipe.

Loin d’un essai cinématographique quelconque et assommant, le film de Linklater refuse de théoriser, de philosopher, pour embrasser dans sa totalité le chaos jouissif de l’un des gestes artistiques les plus décisifs de la seconde moitié du XXe siècle. Après tout, Godard lui-même, qui dans le film ne parle que par répliques lapidaires, le dit : «Nous contrôlons nos pensées, qui ne veulent rien dire, mais nous ne contrôlons pas nos émotions, qui veulent tout dire.» Si l’on sort de Nouvelle Vague le cœur léger et l’enthousiasme qui colle à la peau, c’est bien parce que son auteur a capturé à la perfection l’essence même de son sujet, à savoir l’énergie et la joie procurée par un vent de liberté – et ça, ça ne se théorise pas, ça se ressent.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois