Il est bon de rappeler la dernière phrase de Magnolia : «Nous en avons peut-être fini avec le passé, mais le passé n’en a pas fini avec nous.» Une maxime qui colle, sans qu’ils le sachent, aux trois personnages au cœur du dixième et nouveau film de Paul Thomas Anderson : Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), ex-révolutionnaire devenu hippie léthargique, le colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), sa némésis, et Willa (Chase Infiniti), fille du premier et prise en chasse par le deuxième. Comme souvent chez le génial Américain, le récit s’articule autour d’une famille : celles-ci ont pu être dysfonctionnelles (Magnolia, 1999; Phantom Thread, 2017), imaginaires (Inherent Vice, 2014; Licorice Pizza, 2021), composées (Boogie Nights, 1997; The Master, 2012) ou recomposées (There Will Be Blood, 2007) – souvent les quatre. Dans One Battle After Another, cette famille monoparentale un peu cagneuse, que son passé reviendra hanter lorsqu’elle ne s’y attend plus, est encore tout cela à la fois. Surtout, elle apparaît comme le noyau de la révolution.

La révolution – la vraie, avec des armes, des bombes et des revendications fortes –, Bob l’a faite dans sa jeunesse, au sein des French 75, menés par sa compagne, la charismatique et dangereuse Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Un groupe où les femmes noires sont majoritaires, et qui lutte contre la société de castes, le capitalisme, l’État policier, l’oppression et la répression. La première partie du film nous les présente, braquant une banque ou libérant les sans-papiers mexicains parqués à la frontière. Et Anderson présente ainsi l’environnement politique du film, cantonné à deux extrêmes : les terroristes gauchistes, incarnés par Perfidia et ses sœurs d’armes, et le pouvoir, raciste, pervers et misogyne, incarné par Lockjaw et ses amis du deep state. À amener toute la réelle complexité du monde qui se trouve entre les deux, voici Bob. Seize ans après le tragique démantèlement de sa cellule, et constamment défoncé aux culs de joints sur lesquels il tire de toutes ses forces, il n’est plus que le double ersatz de ce qu’il a toujours espéré être : un contestataire en carton, qui ne vit plus la révolution qu’à travers sa version idéalisée (les vieux films engagés qu’il regarde en boucle, tanné sur le canapé de sa cabane en forêt), et un père raté, surprotecteur mais incapable de préserver Willa des pires dangers.

En adaptant à sa sauce le roman Vineland, Paul Thomas Anderson replonge avec une énergie folle dans l’univers paranoïaque et délirant de Thomas Pynchon, après lnherent Vice, film noir sous acide d’après le livre du même nom. Chaque nouvelle sortie de l’un ou l’autre de ces monuments américains fait des étincelles; leur association, elle, fait l’effet d’une déflagration. Celle-ci plus encore, puisqu’Anderson se réapproprie complètement le matériau d’origine, qu’il transpose à notre époque et qu’il utilise comme véhicule pour en faire le film qui lui ressemble le plus, dans ses moments les plus lumineux comme dans les plus angoissants. Quand bien même le film ne laisse filtrer aucun signe grossier permettant de relier la fiction à la réalité actuelle de l’Amérique cryptofasciste (on reconnaîtra tout de même les raids de la police des frontières et les récentes émeutes de Los Angeles, alors même que le film a été tourné avant la réélection de Trump), sa vision du monde s’applique facilement à toutes nos sociétés occidentales et à leurs dérives autoritaires. Et nous dit que, pour y faire face, il n’y a qu’une stratégie : une bataille après l’autre. Ou, comme nous le prouve chaque jour l’actualité, la même bataille qu’il faut livrer encore et encore, puisque, nous dit le film, «seize ans plus tard, l’Amérique n’a pas changé».

Paul Thomas Anderson signe la fresque majeure du monde actuel

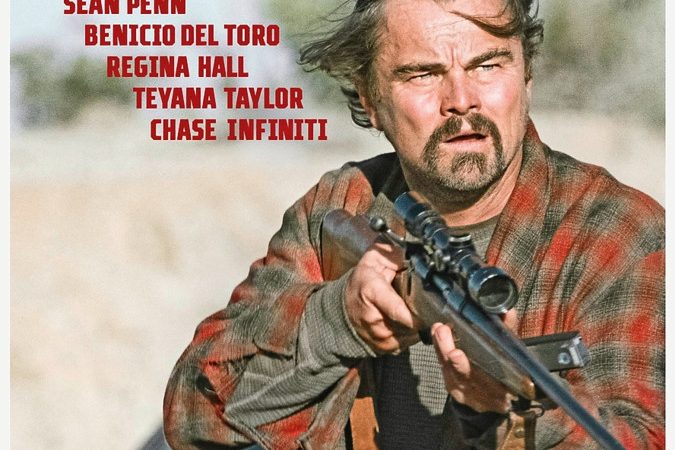

Ainsi, à époque extrême, film extrême. «PTA», qui a défendu même ses films les plus amples comme des récits de l’intime, s’offre pour son dixième long métrage un blockbuster assumé, avec tous les éléments appropriés : de l’action, un rythme mené tambour battant, un casting prestigieux… La mise en scène reste du Paul Thomas Anderson dans le texte, avec long shots et plans séquences intranquilles, cadres serrés sur les visages de ses stars et paysages éblouissants qui occupent toute la largeur du 70 mm – un format de choix pour ce fétichiste de la pellicule, qui pose ici une pierre angulaire dans l’héritage du grand cinéma américain – et montage chirurgical qui décuple l’effet frénétique de la musique du toujours fidèle Jonny Greenwood. C’est l’œuvre de tous les excès, toujours en équilibre entre des opposés qui s’attirent, avec, comme symboles ultimes, une époustouflante course-poursuite finale (un classique du cinéma américain encore inédit chez Anderson, qu’il filme à ras le sol), et un Leonardo DiCaprio en antihéros hilarant comme jamais, dont le souci profond d’intégrité n’a d’égal que sa propre condition de rêveur vieillissant, toujours à côté de ses pompes. Le reste des personnages semblent d’ailleurs beaucoup plus à la hauteur des événements du récit, entre l’intrépide Willa, le répugnant Lockjaw, dont les manières et les mimiques faciales dissimulent une personnalité bien plus complexe, faite de perversions et d’insécurité, et le Sensei Carlos (Benicio Del Toro), l’ange gardien de Bob, qui apparaît comme son double si ce dernier n’avait pas foiré sa vie. Avec There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson sculptait, un plan après l’autre, une version cinématographique du grand roman américain, version historique. One Battle After Another surpasse les ambitions de ce dernier, et s’impose comme la fresque majeure du monde actuel, faite pour durer encore au moins une génération – celle de nos prochaines batailles.

One Battle After Another de Paul Thomas Anderson

Avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Chase Infiniti…

Genre comédie dramatique

Durée 2 h 41

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois