La Konschthal s’intéresse au rôle du collage dans le travail de l’artiste luxembourgeois à travers 200 œuvres peu connues, à l’esthétisme léché, poétiques comme militantes, renvoyant au mouvement dadaïste et à Max Ernst.

Non, Bert Theis (1952-2016) n’a pas commencé sa carrière en 1995 à la Biennale de Venise avec son installation dépouillée, simulacre de pavillon luxembourgeois («Potemkin Lock»). Disons plutôt que c’est ce qui va lui donner une résonance à l’internationale et le lancer définitivement dans une production de créations XXL placées dans l’espace public (plateformes, miradors, balustrades de ponts…), et donc ouvertes à toutes les interprétations, à toutes les humeurs.

C’est ce que le public, les critiques et plus généralement l’histoire de l’art retiennent de l’artiste aujourd’hui, malgré les efforts du Mudam visibles dans la rétrospective qui lui avait été consacrée en 2019.

Marco Scotini, vieil ami, commissaire de l’exposition eschoise et directeur scientifique de ses archives, confirme l’idée, d’ailleurs acceptée par l’artiste lui-même qui, raconte-t-il, a longtemps caché ses «premières activités». Pire, poursuit-il, certains de ses anciens travaux ont fini au feu (notamment de nombreuses peintures). Mais par chance, ou par sens, il a gardé ses collages qui, réunis à la Konschthal, ouvrent de nouvelles perspectives sur l’homme et son œuvre. Au point même d’en offrir une «possible réécriture», promet-il.

Édition posthume

Dans une biographie moqueuse publiée en 1993 dans le catalogue d’une exposition collective organisée au Konschthaus Beim Engel, Bert Theis fait remonter ses premiers collages à son enfance, plus précisément à l’âge de quatre ans… Cela dit, sa passion pour le découpage et l’assemblage, la colle et les ciseaux va s’amplifier dans les années 1980, durant lesquelles il pose notamment les bases d’un projet ambitieux, organisé en onze chapitres et minutieusement détaillé : la réalisation d’un livre, Parabel vom Wasserbecken, qui ne sera finalement jamais achevé malgré dix années à le développer à tâtons, dans d’entêtants allers-retours.

Grâce à l’intervention de sa veuve, Mariette Schiltz, et de Marco Scotini, quarante ans après et donc à titre posthume, le voilà enfin édité, toutefois tiré à seulement 100 exemplaires pour un prix salé (350 euros), justifié par la qualité de sa finition «main». «C’était le bon moment pour le réaliser et le sortir», soutient-elle, «fière» de le tenir en main. Elle en profite aussi pour rappeler le contexte de sa non-réalisation alors que l’artiste, en 1997, était parti, bille en tête, pour le boucler. Le couple arrivait cette année-là à Milan, dans un quartier ouvrier et pauvre en pleine transformation urbaine.

Manifestation à Milan

Activiste politique convaincu (il a milité au sein de la Ligue communiste révolutionnaire), Bert Theis s’empare de la colère des locaux, cherche à sauver de la destruction un bâtiment qu’il transforme en lieu d’art expérimental et de discussions (Isola Art Center). Il ouvre un bureau (Office for Urban Transformation), milite, squatte et manifeste (une photo réalisée à l’époque est montrée). Pour que l’effet soit total, la Konschthal a voulu reproduire l’ambiance de l’époque, et y est apparemment parvenue. «Quand je vois cette salle, ces palmiers, ces plantes, ça me rappelle l’atmosphère» de ces moments-là, lâche Mariette Schiltz, émue.

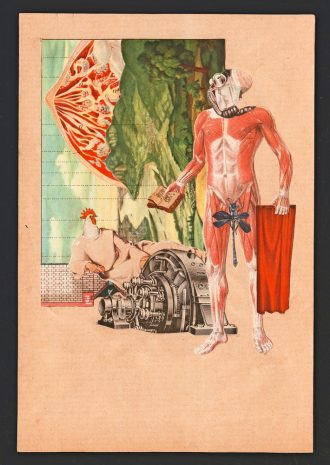

Autour d’elle, encore, d’autres productions de son mari, incorrigible utopiste quand il recouvrait les villes de Paris, de Munich ou de Turin d’une végétation sauvage étouffante, les transformant en jungle urbaine. Mais revenons à la pièce maîtresse dont les illustrations s’étalent le long d’une structure vitrée. Ses collages, d’une si grande qualité qu’il est impossible de distinguer ses «sources» et ses «matières», soutient Marco Scotini, imposent deux références. La première est toujours la même : Max Ernst, plus particulièrement son roman-

collage Une semaine de bonté, daté de 1934.

Bourgeoisie et prolétariat

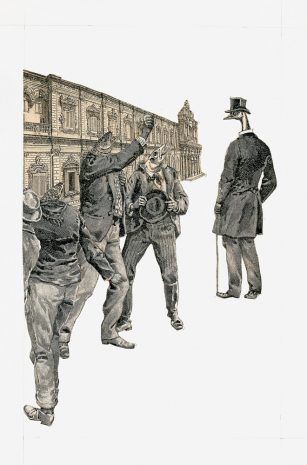

La seconde est un ouvrage plus classique dans sa forme, mais tout autant singulier par son contenu : Equality, de l’auteur américain de la fin du XIXe siècle Edward Bellamy, très lu dans les cercles militants socialistes et anarchistes. «Il s’agit d’une satire politique contre l’idée du profit et le danger du capitalisme», poursuit le commissaire de l’exposition. À l’image, on y voit des figures à tête de rapace bien habillées (métaphore de la bourgeoise) et des prolétaires à tête de poisson (symbole de mutisme) qui évoluent et se répondent dans des univers habités par des instruments de mesure, de physique, des pièces mécaniques ou des diagrammes scientifiques. Avec parfois, pour souligner le tout, des mots en allemand (inscrits dans une police de caractère désuète).

Un joli bestiaire poétique et politique, aux revendications plus marquées que ses précédents travaux, que l’on retrouve d’ailleurs, à rebours, dans une première salle. Entre les deux, on découvre sur plusieurs photographies l’artiste en pleine activité, toujours les mains plongées dans la colle, occupé à fixer les pages d’un livre entre elles, dans un geste marquant sa rupture définitive avec les pinceaux, la gouache et la toile (L’art de la peinture). Plus loin, il démontre ses qualités naissantes – alors qu’il étudiait à la Scuola del Libro de l’Istituto Statale di Urbino – pour les techniques de collage.

De Duchamp à Breton

Ainsi, qu’il s’agisse de coupures de journaux sur papier ou d’assemblages plus complexes (sur divers supports), de textes, de fragments d’objets chinés, de pages de magazines déchirées ou de dessins réalisés à l’aquarelle, ses œuvres, par moment utilisées comme soutiens illustrés à des textes littéraires (dont ceux de l’auteur luxembourgeois Robert «Gollo» Steffen), tissent alors une «relation évidente» avec le mouvement dadaïste et surréaliste, avec des clins d’œil réguliers à ses plus célèbres représentants : Marcel Duchamp, Diego Rivera et André Breton. Le tout dans un esthétisme léché et un savoir-faire bluffant.

Pour finir, l’idée de confronter deux périodes distinctes de l’artiste – soit ses premières œuvres figuratives et sa pratique conceptuelle au milieu des années 1990 – n’a rien de hasardeux. Marco Scotini y voit ainsi le moyen de compléter l’histoire de son ancien camarade et, par ruissellement, de lui donner une cohérence artistique. Car, pour lui, réaliser une œuvre seul dans son atelier ou offrir des endroits vierges et immaculés aux envies du public tient de la même base : celle d’un «collage d’idées». Les vieux transats de la Biennale de Venise, désormais criblés de dessins, d’annotations et de graffitis, s’en veulent le témoin. Le collage n’est alors plus un processus, mais bien une manière de penser. Un autre langage et un jeu à combinaisons multiples, forcément politiques et malicieux, comme l’était Bert Theis.

«Bert Theis, pour une philosophie collagiste». Jusqu’au 21 septembre. Konschthal – Esch-sur-Alzette.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois