La critique ciné de la semaine porte sur le film « Sick of Myself » de Kristoffer Borgli avec Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther

On prête à Shakespeare la citation apocryphe qui nous dit que «les yeux sont la fenêtre de l’âme». Quelle valeur a aujourd’hui le regard, quand chacun a, en retour, et même lorsqu’il ne demande rien, un œil posé sur lui ? Un œil jamais éteint, témoin omniscient, mais presque invisible, sur la face de notre téléphone. Un œil dont la fonction, dans les faits, est de nous rendre tous égaux, en nous renvoyant notre vraie image (pas toujours flatteuse), mais qui peut confiner à l’obsession ou la paranoïa.

Certains en ont fait un moyen de (bien) gagner leur vie, d’autres cherchent aussi un moyen d’exister par ce travers. Le pouvoir d’attraction de cet œil qui ne regarde que nous est devenu irrésistible dans cette époque que l’on pourrait qualifier de «génération Narcisse». Ses filtres embellissent, soignent les gens en mal d’ego tout en leur créant un nouvel idéal d’eux-mêmes, une beauté relative que seule la machine est capable de voir.

Comme toute idée nouvelle dans un monde capitaliste, la culture de sa propre image est devenue un business. Si l’on sait gérer son business, on laisserait à d’autres la tâche de gérer notre image. Mais lorsque l’on est seul(e) face à son corps, toutes les mises en scène du corps sont permises afin d’attirer l’attention. À l’heure d’un intérêt fascinant de nombreux cinéastes pour le «body horror», soit déshumaniser un corps ou un visage en le rendant monstrueux, Kristoffer Borgli se réapproprie, en l’inversant le mythe de Narcisse à travers son itération moderne, le Dorian Gray d’Oscar Wilde. Mais chez Wilde, Dorian Gray laisse son tableau décrépir tandis que lui jouit de la jeunesse éternelle. Le cinéaste norvégien, lui, fait la critique au vitriol du narcissisme contemporain en prenant pour cadre la société bourgeoise, celle-là même qui amène sa protagoniste à mentir pour se faire une place, avant de trouver la beauté éternelle dans la laideur la plus violente.

Signe (Kristine Kujath Thorp), c’est son nom, ne vit d’ailleurs pas dans le même monde que Thomas (Eirik Sæther), celui qu’elle aime. Elle vend des bagels dans une boulangerie «hipster» ; lui est un artiste sans talent, mais qui attire le succès, et dont le quotidien varie entre dîners mondains et préparation d’une exposition. Thomas est imbu de lui-même, cela va sans dire. Un trait de caractère insupportable qui met mal à l’aise Signe, mais qui conditionne malgré tout sa vie.

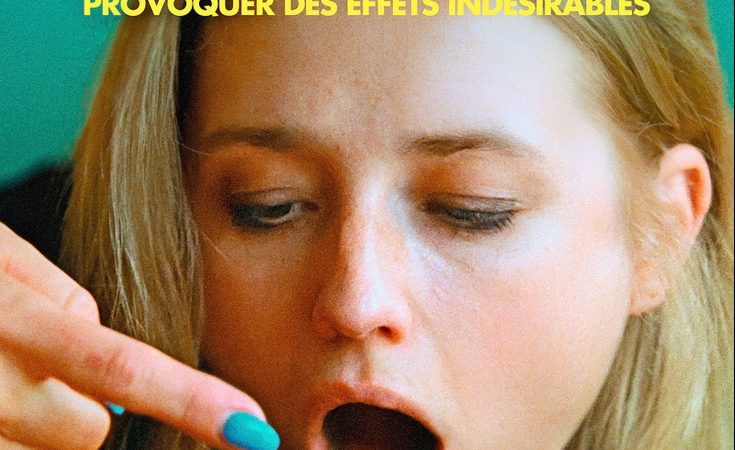

Alors, elle s’invente des allergies, de petits mensonges d’abord insignifiants, puis de plus en plus gros. Et finit par passer à l’acte pour porter sur elle les stigmates de ses mensonges, les transformant en une vérité de laquelle on ne peut détourner le regard : sur internet, elle commande des cachets interdits à la vente pour leur dangereux effets secondaires. Petit à petit, sans jamais cesser d’ingérer les pilules, Signe a des lésions sur le corps, puis a le visage purulent et complètement déformé. Comble de l’ironie : pour continuer à sortir en société, elle doit apparaître la tête entièrement momifiée.

Parfaitement cynique de bout en bout, et sans même se forcer à l’assumer, Sick of Myself, deuxième film de son auteur, grossit le miroir de notre monde pour nous le renvoyer en pleine face, dans un film construit sans surprises, mais suffisamment efficace. Le mensonge et le besoin d’attention y sont scrutés dès une scène d’introduction en forme de dîner romantique, où les travers de l’homme et de la femme jaillissent à tour de rôle dans la plus bizarre des guerres d’ego – puis trouvera son point d’orgue dans une autre scène de dîner, où Signe, qui a oublié l’allergie qu’elle s’était inventée, coupe le moment de gêne générale par un faux étouffement étiré jusqu’à pratiquement feindre sa mort.

L’humour noir assez ravageur qui caractérise la première moitié du film s’estompe après la transformation physique de son héroïne, devenant une réflexion beaucoup plus sérieuse, plutôt juste et tout aussi percutante, sur l’extériorisation de la douleur qu’elle ressentait jusqu-là à l’intérieur d’elle-même. Mais aussi sur l’apparence, car Signe, au lieu d’inspirer l’horreur, devient le centre d’attention de personnes uniquement intéressées (il faut le préciser, la société dépeinte dans Sick of Myself est composée exclusivement de personnages détestables). Ruben Östlund a-t-il déjà trouvé son héritier en Kristoffer Borgli ?

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois