À travers quelque 200 œuvres et une superbe rétrospective, le Centre Pompidou-Metz raconte l’histoire de Suzanne Valadon (1865-1938), femme libre et artiste affranchie des codes, tour à tour modèle, peintre et muse.

Dans une déambulation libérée de toute chronologie et et de tout découpage thématique, «à l’image de son œuvre», précise d’emblée Chiara Parisi, commissaire de l’exposition, Suzanne Valadon (1865-1938) se montre et disparaît au gré des quelque 200 œuvres réunies au Centre Pompidou-Metz.

Cette rétrospective, presque soixante ans après la dernière proposée au musée national d’Art moderne de Paris en 1967, s’apprécie comme une sorte de cache-cache géant : tantôt, elle s’affiche dans des autoportraits ou sous les traits choisis par d’autres, tantôt elle s’efface derrière les sujets de son choix, multiples : nature morte, tableaux de famille et nus, en abondance.

Elle qui, à quinze ans, se rêvait acrobate avant une mauvaise chute de trapèze, va mener une carrière d’équilibriste en haute altitude, tour à tour modèle, dessinatrice, peintre et muse. «Une trajectoire unique», coincée entre deux siècles, poursuit la directrice du CPM, «fascinée» par cette femme forte, «indépendante» et «moderne», qui s’est fait une place dans la folle constellation artistique de son temps, évidemment dominée par les hommes, tout en y prenant ses distances.

«Cette exposition défend une forme de conquête de territoire que l’histoire a traditionnellement assignée au masculin.» Son travail a d’ailleurs souvent été approché à travers le «trio maudit» qu’elle a formé avec son fils (Maurice Utrillo) et son mari (André Utter). Ici, elle s’en affranchit pour de bon. Définitivement.

L’amante «indépendante» de Lautrec et de Satie

Suzanne Valadon n’est pourtant jamais seule, comme le démontre ce joli panorama, sous-titré «un monde à soi», clin d’œil appuyé à la figure féministe qu’est Virginia Woolf (et son essai Une chambre à soi). Ici, son œuvre apparaît en effet à la lumière de son réseau, de ses contemporains et de ses maîtres. De ses amours aussi. Une vie dense, multiforme, qui la verra passer de chaque côté du chevalet.

Ainsi, alors qu’elle n’était que Marie-Clémentine, elle va poser pour de nombreux artistes, dont des illustres. Elle valse en robe blanche pour Pierre-Auguste Renoir (Danse à la ville, 1883) ou pose dans le plus simple appareil pour Henri de Toulouse-Lautrec, son amant d’alors (La Grosse Maria, 1884). Des séances qu’elle va transformer en leçons, pour rapidement devenir héritière de ses aînés, sans toutefois être leur élève.

Chez elle, en effet, l’indépendance ne se négocie pas : elle se défend et s’affermit, comme si son destin était lié à son époque, traversée par de multiples révolutions (industrielle, intellectuelle, politique, artistique…). Et les exemples de cette farouche autonomie ne manquent pas.

C’est elle, par exemple, qui décide de quitter le compositeur Erik Satie, follement amoureux, mais excessivement jaloux (elle réalisera son portrait en 1892, l’une de ses premières toiles). En réponse, ce dernier, dévasté par cette rupture, crée Vexations, partition obéissante et lancinante dont le motif doit être répété… 840 fois. Au cœur de Montmartre, période bohème, c’est elle qui dicte les règles du jeu. Un grand atelier duquel elle va s’imposer avec une œuvre à la marge des courants dominants.

Degas, fervent collectionneur de Valadon

Car si elle s’inscrit dans ce qu’on appelle l’art moderne, en réalité, son travail n’appartient à aucun mouvement, ou plutôt à tous. Un éclectisme qui trace le sillage de l’éclosion des couleurs du fauvisme ou bien celui de l’expressionnisme, consacré par ses énergiques coups de pinceau. «Sa force, c’est son autonomie!», clame encore Chiara Parisi, avant de poursuivre : «Elle aurait pu embrasser l’abstraction ou les déformations cubistes», mais face à l’avant-garde, elle reste fidèle, «avec force», à la peinture figurative.

Un acharnement à exister par elle-même, loin des modes, qui va séduire Edgar Degas qui, devant ses dessins, s’exclamera sans détour, conquis : «Vous êtes des nôtres!». Il deviendra d’ailleurs l’un des plus importants collectionneurs de Suzanne Valadon.

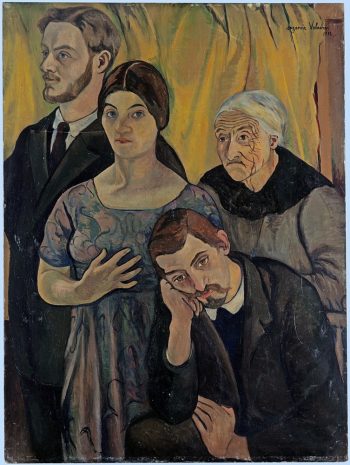

Lui empruntant sa technique de la gravure en taille-douce, mais aussi celle de Renoir pour le pastel, ou encore le sens singulier de la profondeur chez Pierre Puvis de Chavannes, elle va alors développer un travail qui s’ancre dans le réel. Elle se représente ainsi en chef de tribu dans le magnifique Portraits de famille (1912), où elle est la seule à soutenir le regard du visiteur.

Une filiation qu’elle va par la suite détailler, comme le démontre le Centre Pompidou-Metz dans une imposante «quadreria» de vingt toiles, dont l’étonnante Marie Coca et sa fille Gilberte (1913), sur lequel on voit à l’arrière-plan une gravure attribuée à Degas. Un jeu du «tableau dans le tableau» qui se répète dans d’autres compositions, transcriptions profondes de l’état d’âme de ses sujets.

Le nu «glorieux» sans genre, ni âge, ni statut

Mais «la gloire arrivera avec le nu», précise Chiara Parisi, comme pour appuyer le choix du musée d’y consacrer une bonne partie de sa rétrospective. Un véritable coup de pied dans la fourmilière pour elle. «Par ce geste sans concession, elle affirme notamment la nécessité pour les femmes d’investir le domaine de la sexualité en peinture, longtemps cantonné à l’antagonisme artiste mâle-modèle féminin». Au point, aujourd’hui, d’être considérée comme l’égale d’un Balthus.

Une nudité qui, de surcroît, ne s’embarrasse pas des âges, des genres et des statuts sociaux. Il y a ces corps androgynes, parfois tout juste sortis de l’enfance, gracieux malgré leurs proportions encore maladroites. Il y a également ces femmes, éclatantes et langoureuses, plus fringantes que ces hommes musclés, objet longtemps défendu pour les femmes artistes.

Parmi la vaste proposition, qui renvoie à celles, habituelles, de l’Orangerie ou d’Orsay, et à des artistes de renom tels que Paul Cézanne, Paul Gauguin ou encore Henri Matisse, quatre toiles s’imposent de toute leur puissance : d’abord Été (1909), où Suzanne Valadon pose avec son jeune futur mari, façon Ève et Adam (une feuille de vigne a été rajoutée sur le sexe d’André Utter pour que le tableau puisse être exposé au trop conventionnel Salon d’automne). Ensuite Le Lancement de filet (1914), qui célèbre, dans un hédonisme assumé, l’anatomie masculine athlétique. Enfin, L’Avenir dévoilé (1912), dont la composition rompt magnifiquement avec la tradition picturale, et un tout dernier autoportrait, datant de 1931, où à l’âge de 66 ans, l’artiste affiche un regard sévère, pour ne pas dire rebelle.

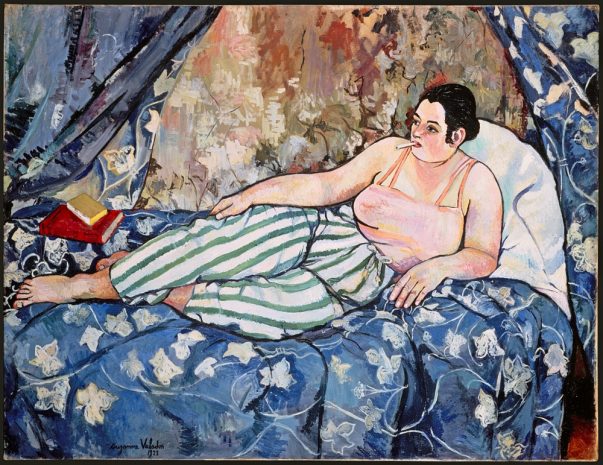

Mais la plus importante de toutes reste La Chambre bleue (1923), qui lui a valu la reconnaissance (elle sera acquise par l’État français en 1924) et quelques inimitiés, avec cette représentation, habillée celle-ci, d’une femme libre, moderne et cultivée, cigarette au bec. Un manifeste d’émancipation aujourd’hui reconnu et relayé par une nouvelle génération de peintres (Christine Safa, Betty Tompkins, Anna Tuori, Apolonia Sokol…).

De là à dire que Suzanne Valadon est à la mode, il n’y a finalement qu’un pas : après Metz, elle sera, dans d’autres configurations, à l’honneur, toujours en France (Nantes), puis en Espagne (Barcelone), en Suisse et en Allemagne. Un rayonnement ô combien mérité.

«Suzanne Valadon – Un monde à soi»

Centre Pompidou-Metz.

Jusqu’au 11 septembre.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois